Seit Freitag für jeden zu bekommen, kann dieser Song hier noch einen Extraschub vertragen. Auch wenn er ihn nicht unbedingt nötig hätte. Denn "Last Of Our Kind" von der fünfköpfigen Londoner Formation FAERS (hatten wir nicht auch mal die HAERTS?) spricht bzw. klingt für sich und zwar gar nicht so schlecht. Fein verschlungener Gitarrenpop, mal sanft, mal energisch - auch ihre älteren Stücke sprangen gern zwischen beiden Polen hin und her. Entstanden, so liest man, ist das Stück während einer Reise durch Wales, abgemischt wurde es wiederum im schwedischen Götheborg. Wann genau der Nachfolger ihrer letzten EP "Waves" aus dem Oktober 2015 erscheint, wird sich sicher bald herausstellen.

Montag, 31. Juli 2017

Samstag, 29. Juli 2017

Drinker: Mehr als eine Schnittmenge

Manchmal braucht es etwas Anlauf, damit man auf den Trichter kommt, daß sich dahinter doch etwas Lohnendes verbergen könnte: Bei Drinker, einem Duo aus New York und Los Angeles, besteht daran nunmehr kaum noch Zweifel. Aaron Mendelsohn und Ariel Loh verstehen sich, das zumindest sagt der Waschzettel zur aktuellen Single, als Schnittmenge aus den Beach Fossils und Alt-J - beide Bands haben ja in diesem Jahr mit "Somersault" und "Relaxer" schon Beachtliches abgeliefert, da will der ehrgeizige Nachwuchs natürlich nicht nachstehen. Vor einiger Zeit erschien jedenfalls ihre beachtliche Single "Which Way Is South", der Remix folgte auf dem Fuß. Nun kommt nach dem selben Schema der zweite, nicht minder beeindruckende Streich. "Fake It" heißt der neue Track und gerade wurde dazu der Elliot-Moss-Remix nachgereicht. Alle vier Stücke gibt es hier im Stream, die restlichen zwei kommen dann mitsamt der "Happy Accident"-EP am 11. August via Dollar Slice Records ins Regal.

Freitag, 28. Juli 2017

Southscope: Schwedische Schule

Der schwedische Musiker Karl Rasmus Kellerman ist ja hierzulande eher ein ganz geheimer Geheimtip, unter dem Moniker Tiger Lou kennen ihn nur mehr wenige, seine letzten Alben verkrümelten sich nach anfänglichen Erfolgen leider im Hintergrund. Schade drum, denn an Qualität mangelt es ihnen nicht, das hat auch der Australier Leon Stevens mitbekommen. Fünf Jahre wohnte er in Schweden und nicht wenig von seiner musikalischen Sozialisation hat er wohl aus dieser Zeit erfahren. Zusammen mit Bruder Tyrone und Schwester Ruby veröffentlicht der Familienbetrieb, nun in Sidney daheim, unter dem Namen Southscope die Single "Selfless", alle vier Stücke der dazugehörigen EP "Hindsight" erscheinen am 18. August.

Sparks: Alte Meister [Update]

Musikalisch trennen sie Welten, alterstechnisch stehen sie sich schon deutlich näher: Kaum zu glauben, daß die Gebrüder Ron und Russell Mael schon fast genauso lange Musik machen wie die Rolling Stones, Mick Jagger ist gerade mal zwei Jahre älter als der ältere der beiden Sparks. Klar würde das ehrenwerte amerikanische Duo sicher heute kein Stadion mehr füllen (wollen), aber eine Platte voller spannender Songs bekommen die beiden allemal noch hin. Nachdem sie letztens unter dem Pseudonym FFS mit Franz Ferdinand gemeinsame Sache machten, soll nun am 8. September tatsächlich ein neues Album mit dem Titel "Hippopotamus" erscheinen. Der Titelsong mit angemessen unterhaltsamem Video machte vor ein paar Tagen die Runde, heute nun kommt mit "What The Hell Is It This Time" der zweite hinterher - nicht weniger gut.

12.09. Berlin, Columbia Theater

Update: Rechnet man das jetzt mal schnell hoch, wird's mit Sicherheit ein Hammeralbum - hier ist schon der dritte tolle Song "Edith Piaf (Said It Better Than Me)"

12.09. Berlin, Columbia Theater

Update: Rechnet man das jetzt mal schnell hoch, wird's mit Sicherheit ein Hammeralbum - hier ist schon der dritte tolle Song "Edith Piaf (Said It Better Than Me)"

Donnerstag, 27. Juli 2017

YOWL: Nur eine Kleinigkeit

Da ist Gabriel Byrde uns dann aber schon noch eine Erklärung schuldig: Denn wenn wir zum obigen Bild den Faktencheck machen, dann paßt da eine Sache nicht ins Bild - fünf junge Herren aus dem Londoner Stadtteil Peckham, Attitüde lässig bis großmäulig? Schon eine Idee!? Kleine Hilfe: Die Antwort fängt mit B an und hört mit SC auf... Egal, viel mehr gibt es an der Band YOWL, so nennt sich das Quintett, auch gar nicht auszusetzen. Ende vergangenen Jahres veröffentlichten die Herren ihre Debüt-EP "Before The Sleep Sets In" und mit dem heutigen Tag kommt zum aktuellen Song "My Headache Likes To Speak" ein Video daher. Hört und sieht man sich das an, dann weiß man auch, warum die Vergleiche mit den New Yorkern von Interpol nicht allzu verwegen sind.

Wolf Alice: Gar nicht zufrieden [Update]

Und noch ein Knaller zu später Stunde: Lange und kryptisch angekündigt, kommt zur Stunde endlich die neue Single von Wolf Alice um die Ecke - "Yuk Foo" sind zwei Minuten ordentlicher Krach zu hektischen Gitarren, bratzigen Beats und natürlich Ellie Rowsells wüstem Gekreisch. "You bore me to death, but I don't give a shit!" zetert sie und wer auch immer damit gemeint ist, er oder sie sollte sich schnellstens ein paar Gedanken machen. Die meisten der zwölf Stücke, die auf dem dazugehörigen neuen Album "Visions Of A Life" via Dirty Hit/RCA Records am 29. September erscheinen und somit die Nachfolge zur letzten Platte "My Love Is Cool" antreten, wird man übrigens auch hierzulande live hören können - hier die drei Termine:

30.10. Berlin, Festsaal Kreuzberg

01.11. Hamburg, Mojo Club

02.11. Köln, Luxor

Update: Neue Frise, alte Wucht - Wolf Alice haben nichts von ihrem Reiz verloren, das beweist auch das aktuelle Video zur Einstiegssingle.

30.10. Berlin, Festsaal Kreuzberg

01.11. Hamburg, Mojo Club

02.11. Köln, Luxor

Update: Neue Frise, alte Wucht - Wolf Alice haben nichts von ihrem Reiz verloren, das beweist auch das aktuelle Video zur Einstiegssingle.

Charli XCX: Mädchen gegen Jungs

Mittwoch, 26. Juli 2017

Arcade Fire: Das große Durcheinander

Arcade Fire

„Everything Now“

(Smi Col/Sony)

Puh, diesmal bekommen sie aber so richtig eine mit: Was passiert, wenn sich die einst mit grenzenlosem Überschwang verehrte Lieblingsband an die Regeln von früher nicht mehr halten mag, sich also gänzlich anders verhält als erwartet, das bekommen Arcade Fire gerade (zumindest hierzulande) deutlich zu spüren. Vor Jahren den totgesagten Indierock auf den dunkel glitzernden Schwingen des Phönix aus der Asche geholt, galten Butler + Butler, Parry, Chassagne und Neufeld stets als die Lieblingskinder der Magazinhipster und Feuilletonisten. Doch nichts ist für die Ewigkeit – weiße Anzüge, Maskenball, der ganze Guerilla-Zinober und jetzt auch noch Disco-Fever, da war dann doch Schluss mit lustig. Soll heißen: Ungnade und Liebesentzug der verschärften Sorte! In seltenem Einklang verstoßen also ZEIT und FAZ die Kanadier aus dem Olymp, als Ausdruck maximaler Verachtung werden sie mit U2 verglichen und des seelenlosen Pathospop gescholten. Schande!

Dabei darf man schon fragen, was genau denn erwartet worden war. Sicher, sie treiben es weit diesmal und stellen die Treue ihres Anhangs auf eine ziemlich harte Probe. An den schleichenden Abschied vom ehemals favorisierten und virtuos gespielten Gitarrensound hatte man sich gewöhnt, vielspurig komplex waren sie eigentlich zu allen Zeiten – doch die opulenten Dancerhythmen, auf „Reflektor“ noch vergleichsweise behutsam angeteasert, im Hier und Jetzt aber gnadenlos auf ABBA getrimmt, geben sie dem ultraorthodoxen Geschmacksbewahrer schon eine harte Nuß zu knacken. Kaum zuvor waren so viele Loops und Bleeps und Beeps zu hören wie auf „Everything Now“, die Songs zucken, bratzen und pulsieren wie im Rausch und es ist sicher kein Zufall, daß bei einem der schönsten Exemplare („Creature Comfort“) Portishead-Mastermind Geoff Barrow den finalen Mix besorgte.

Man muß diesen neuerlichen stilistischen Schwenk nicht mögen, über Eintönigkeit oder Inspirationsarmut braucht sich hier aber sicher niemand zu beschweren. Die hochgepitchten Tanznummern „Everything Now“ (mit Panflöte!) und „Put Your Money On Me“, der Dub-Sound von „Peter Pan“ und der aufgedrehte Rocksteady bei „Chemistry“ lassen jedenfalls die Bude ganz schön wackeln, von fetten Bläsern und zartem Elfengesang, J-Pop-Referenzen bis hin zum schnöden Mitgrölchorus hat die prall gefüllte Wundertüte alles zu bieten. Zu viel, zu beliebig? Vielleicht. Mithin aber ein Zeichen der Zeit. Und die haben Arcade Fire im Laufe ihrer fünfzehnjährigen Geschichte bislang noch immer ganz fabelhaft abzubilden vermocht – auch inhaltlich.

Und zwar nie mit dem wortblasenhaften Superzeigefinger von Bono oder der weichgezeichneten Alles- und Jedermannumarmung eines Chris Martin. Arcade Fire waren immer mehr als subtile Universalisten unterwegs, die freie Assoziation und Metaphorik der direkten und eben manchmal auch recht plumpen Ansprache des Agitpop vorziehen – nicht anders auch hier. Wenn es auf „Everything Now“ um die Entfremdung und Künstlichkeit unserer Welt geht, dann ist das Fiebrige, teils Wirre und Sprunghafte ihrer Songs vielleicht nicht die schlechteste Art, genau das zu transportieren. Die Vermischung einer unablässig flackernden Medienblase mit biblischen Versatzstücken wie bei „We Don’t Deserve Love“ ist dann zwar nicht eben neu und manch einer mag das auch albern finden – als Abbild für das Durcheinander einer zunehmend erodierenden Zivilgesellschaft und ihrer verzweifelten Sinnsuche taugen Song und Album auf ihre Weise aber sehr wohl. Deshalb: Daumen hoch. www.arcadefire.com

„Everything Now“

(Smi Col/Sony)

Puh, diesmal bekommen sie aber so richtig eine mit: Was passiert, wenn sich die einst mit grenzenlosem Überschwang verehrte Lieblingsband an die Regeln von früher nicht mehr halten mag, sich also gänzlich anders verhält als erwartet, das bekommen Arcade Fire gerade (zumindest hierzulande) deutlich zu spüren. Vor Jahren den totgesagten Indierock auf den dunkel glitzernden Schwingen des Phönix aus der Asche geholt, galten Butler + Butler, Parry, Chassagne und Neufeld stets als die Lieblingskinder der Magazinhipster und Feuilletonisten. Doch nichts ist für die Ewigkeit – weiße Anzüge, Maskenball, der ganze Guerilla-Zinober und jetzt auch noch Disco-Fever, da war dann doch Schluss mit lustig. Soll heißen: Ungnade und Liebesentzug der verschärften Sorte! In seltenem Einklang verstoßen also ZEIT und FAZ die Kanadier aus dem Olymp, als Ausdruck maximaler Verachtung werden sie mit U2 verglichen und des seelenlosen Pathospop gescholten. Schande!

Dabei darf man schon fragen, was genau denn erwartet worden war. Sicher, sie treiben es weit diesmal und stellen die Treue ihres Anhangs auf eine ziemlich harte Probe. An den schleichenden Abschied vom ehemals favorisierten und virtuos gespielten Gitarrensound hatte man sich gewöhnt, vielspurig komplex waren sie eigentlich zu allen Zeiten – doch die opulenten Dancerhythmen, auf „Reflektor“ noch vergleichsweise behutsam angeteasert, im Hier und Jetzt aber gnadenlos auf ABBA getrimmt, geben sie dem ultraorthodoxen Geschmacksbewahrer schon eine harte Nuß zu knacken. Kaum zuvor waren so viele Loops und Bleeps und Beeps zu hören wie auf „Everything Now“, die Songs zucken, bratzen und pulsieren wie im Rausch und es ist sicher kein Zufall, daß bei einem der schönsten Exemplare („Creature Comfort“) Portishead-Mastermind Geoff Barrow den finalen Mix besorgte.

Man muß diesen neuerlichen stilistischen Schwenk nicht mögen, über Eintönigkeit oder Inspirationsarmut braucht sich hier aber sicher niemand zu beschweren. Die hochgepitchten Tanznummern „Everything Now“ (mit Panflöte!) und „Put Your Money On Me“, der Dub-Sound von „Peter Pan“ und der aufgedrehte Rocksteady bei „Chemistry“ lassen jedenfalls die Bude ganz schön wackeln, von fetten Bläsern und zartem Elfengesang, J-Pop-Referenzen bis hin zum schnöden Mitgrölchorus hat die prall gefüllte Wundertüte alles zu bieten. Zu viel, zu beliebig? Vielleicht. Mithin aber ein Zeichen der Zeit. Und die haben Arcade Fire im Laufe ihrer fünfzehnjährigen Geschichte bislang noch immer ganz fabelhaft abzubilden vermocht – auch inhaltlich.

Und zwar nie mit dem wortblasenhaften Superzeigefinger von Bono oder der weichgezeichneten Alles- und Jedermannumarmung eines Chris Martin. Arcade Fire waren immer mehr als subtile Universalisten unterwegs, die freie Assoziation und Metaphorik der direkten und eben manchmal auch recht plumpen Ansprache des Agitpop vorziehen – nicht anders auch hier. Wenn es auf „Everything Now“ um die Entfremdung und Künstlichkeit unserer Welt geht, dann ist das Fiebrige, teils Wirre und Sprunghafte ihrer Songs vielleicht nicht die schlechteste Art, genau das zu transportieren. Die Vermischung einer unablässig flackernden Medienblase mit biblischen Versatzstücken wie bei „We Don’t Deserve Love“ ist dann zwar nicht eben neu und manch einer mag das auch albern finden – als Abbild für das Durcheinander einer zunehmend erodierenden Zivilgesellschaft und ihrer verzweifelten Sinnsuche taugen Song und Album auf ihre Weise aber sehr wohl. Deshalb: Daumen hoch. www.arcadefire.com

Dienstag, 25. Juli 2017

Babe Punch: Nur das Nötigste

Und auch diese vier Damen aus Nottingham gehören an einem Gitarrentag wie heute unbedingt erwähnt (den netten Herrn 2. v. r. am Schlagzeug nehmen wir der Einfachheit halber gleich mit in Sippenhaft): Bei Babe Punch steht eindeutig die Punk-Attitüde im Vordergrund, Äußerlichkeiten wie ansprechend gestaltete Plattencover oder gar hübsche Presseshots sind da eher nicht so weit oben auf der Prioritätenliste. Sei's drum, ihre Single "Control" brettert mächtig los und Erinnerungen an L7 oder Hole sind da nur einige von vielen. Das Stück ist zwar schon etwas älter, stammt von der gleichnamigen EP der Band, hat aber gerade das folgende Video verpaßt bekommen.

SOAR: Erhebend

Das Coverfoto gibt die Assoziation noch nicht her, die Musik dann aber schon: SOAR, vierköpfige Mädchenband aus San Francisco, können mit ihrem so melodischen wie angenehm windschiefen Sound für so manches erhebende Gefühl sorgen - insofern passt der Bandname dann auch wieder. Eigentlich sind Shannon Bodrogi, Jenna Marx, Rebecca Redman und Mai Oseto in verschiedenen Formationen zu Hause, nun haben sie für das neue Projekt ihre Stimmen und Instrumente zusammengeworfen und für den 25. August via Father/Daughter Records gleich ein Debütalbum angekündigt. "Dark/Gold" wird zehn neue Songs enthalten, von denen hier schon mal zwei vorab zu hören sind - "Fort Funston" und "Fatigue".

Montag, 24. Juli 2017

Cold Specks: Zeit für Eigenes [Update]

Update: Nun hat das neue Album auch einen Namen - "Fool's Paradise" kommt am 22. September in den Handel und mit dem Titelsong haben wir hier schon das zweite Stück parat. Erstmals in ihrer Karriere singt Ladan Hussein darin auch auf Somali - der Titel der Platte, so ist zu lesen, geht auf die somalische Redensart "Kala garo naftaada iyo laftaada" zurück, zu deutsch ungefähr: "Erkenne den Unterschied zwischen Deinen Knochen und Deiner Seele." Es wird sich also, darf man vermuten, in den Stücken viel um ihr eigenes Selbstverständnis als Kanadierin mit afrikanischen Wurzeln drehen.

10.10. Köln, Yucca

11.10. Hamburg, Nochtspeicher

14.10. Berlin, Musik und Frieden

15.10. Frankfurt, Brotfabrik

16.10. München, Milla

18.10. Wien, Arena

19.10. Zürich, Stall 6

20.10. Genf, La Graviere

Freitag, 21. Juli 2017

Superfood: Selbstläufer

Wo wir sie halten können, da halten wir sie - die Regel. Welche heißt: Kein Wochenende ohne amtlichen Dancetrack. Und dieser kommt heute von Dom Ganderton und Ryan Malcolm, zwei Herren aus Birmingham, die unter dem Namen Superfood schon öfter für Aufsehen (eigentlich Aufhören, klingt aber komisch) sorgen konnten. Nun haben die beiden für den 8. September via Dirty Hit ihr nächstes Album "Bambino" angekündigt und von diesem stammt die aktuelle Single "Unstoppable". Und damit haben sie verdammt noch mal recht. Dazu packen wir noch den etwas älteren Track "Double Dutch" - läuft das Wochenende.

Orbital: Nach der Landung

Und das einen Tag nach dem neuerlichen Jubiläum der Mondlandung: Zur Abwechslung mal wieder etwas von (hüstel) älteren Menschen - die Gebrüder Hardnoll, bekannter unter ihrem Projektnamen Orbital, haben gerade via In The Line Of Best Fit einen neuen Song veröffentlicht, ob "Copenhagen" denn auch ein weiteres Album ankündigt, bleibt allerdings unklar.

Gisbert zu Knyphausen: Licht und Schatten

Und noch eine Ankündigung, wenn auch ausnahmsweise auf leisen Sohlen: Gisbert zu Knyphausen hat eine Platte fertig. Benannt ist sie nach dem Song "Das Licht dieser Welt", den man in diesem Jahr schon im Remake "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" von/nach Dresen/Krüss hören durfte. Für das Album, das am 27. Oktober bei PIAS erscheint und zwölf neue Lieder (hier passt der Begriff endlich mal) bereithält, sollen eine Vielzahl von neuen Instrumenten nebst Musikern dabeigewesen sein, freuen dürfen wir uns auf Stücke wie "Etwas besseres als den Tod finden wir überall" und "Carla Bruno". Hier jedenfalls schon mal ein paar Tourtermine und der Opener "Niemand".

28.10. Berlin, Lido

29.10. Hamburg, Uebel und Gefährlich

30.10. Leipzig, Werk 2

01.11. Köln, Gloria

02.11. München, Technikum

03.11. Zürich, Bogen F

04.11. Schorndorf, Manufaktur

05.11. Hannover, Kulturzentrum Faust

28.10. Berlin, Lido

29.10. Hamburg, Uebel und Gefährlich

30.10. Leipzig, Werk 2

01.11. Köln, Gloria

02.11. München, Technikum

03.11. Zürich, Bogen F

04.11. Schorndorf, Manufaktur

05.11. Hannover, Kulturzentrum Faust

Zugezogen Maskulin: Krasser Stoff

Hier war die Neugier mit Sicherheit am größten: Zwei Jahre ist es her, da haben Zugezogen Maskulin mit nur einer einzigen Platte das Land in Brand gesetzt - was für ein Debüt! Nun, die Zeiten haben sich geändert und besser sind sie nicht geworden, wie lautet also, so fragte man sich ab und an, das Statement von Testo und Grim 104 dazu? Mit dem heutigen Tag und dem Video obendrauf ist das nun mal klar. "Was für eine Zeit" läßt, wie man so schön sagt, an Klarheit nichts zu wünschen übrig, der Clip dazu von Martin Swarovski spart nicht mit dystopischem und durchaus schwer verdaulichem Bildmaterial. Gut so. Das Album "Alle gegen alle" kommt dann am 20. Oktober, live sind momentan das Deichbrand, Rocko del Schlacko und natürlich die Reeperbahn gebucht.

Wanda: Die Sache mit dem Timing

Hund san's fei scho. Würde man jetzt in Bayern sagen. Übersetzt heißt das soviel wie, die Herren von Wanda sind ausgemachte Schlitzohren resp. Ganoven, die genau wissen, daß im südlichsten Bundesland der Piefkes bald die Ferien vor der Tür stehen (und anderswo gerade munter am laufen sind) und weil dazu lange Autofahrten (oder eben Staus) gehören, muß natürlich auch ein neues Album der Wiener Kapelle her. Sonst wäre das alles ja kaum zu ertragen - wer einmal laut "Amore!" grölend an Bologna vorbeigerauscht ist, weiß wovon hier die Rede ist. Nun also "Niente" - und das ist die Krux, das Ding kommt nämlich erst am 6. Oktober in den Handel, Ferien also längst vorbei. Die Vorabsingle "0043" gibt's deshalb aber samt Video zum Trost schon heute, ein wenig darf also schon noch am Timing gefeilt werden, bittschön.

Missincat: Mal anders

|

| Foto: David Benham |

Donnerstag, 20. Juli 2017

Mount Kimbie feat. King Krule: Der letzte seiner Art

Den Song gab's ja schon ein paar Tage, nun ist auch das Video dafür zu haben: Das Londoner Minimal-Electro-Duo Mount Kimbie hat für sein kommendes Album "Love What Survives" einen Song gemeinsam mit King Krule aufgenommen, dem rothaarigen Burschen also, der vor vier Jahren mit seinem Debüt "6 Feet Beneath The Moon" einen unglaublichen Senkrechtstart erlebte. Nun also "Blue Train Lines", ein vibrierender, nervöser Track, der in einer kunstvoll geschnittenen Bildergeschichte das Leben von Ishi, dem letzten Überlebenden des nordamerikanischen Ureinwohner-Stammes der Yahi, illustriert - Regie führte Raf Fellner. Das Album von Mount Kimbie soll am 8. September bei Warp Records erscheinen.

Wolf Parade: Rückholaktion

Eine etwas unverhoffte Meldung erreichte heute all jene, die ihr Ohr nicht ganz und ständig in der kanadischen Musikszene rund um Quebec geparkt hatten: Wolf Parade, die Band also von Spencer Krug und Dan Boeckner, wird am 6. Oktober via Sub Pop ganze sieben Jahre nach ihrem letzten Album "Expo 86" ein überraschendes Comeback hinlegen. Betitelt ist die Platte mit elf neuen Songs "Cry Cry Cry" und wie es sich für eine zünftige Rückholaktion gehört, bietet die Band mit "Valley Boy" auch eine erste Single als vertrauensbildenende Maßnahme an.

26.11. Basel, Kaserne

27.11. München, Hansa 39

29.11. Berlin, Bi Nuu

30.11. Hamburg, Gruenspan

26.11. Basel, Kaserne

27.11. München, Hansa 39

29.11. Berlin, Bi Nuu

30.11. Hamburg, Gruenspan

Goat Girl: Neues Paar

Und ein weiteres, ungleich bekannteres Label vermeldet eine limitierte Pressung: Rough Trade gibt für den 25. August die Veröffentlichung einer neuen Single des Londoner All-Girl-Quartetts Goat Girl bekannt. Neben dem leading Song "Crow Cries" wird sich darauf auch "Mighty Despair" befinden, zuletzt waren Clottie Cream, Naima Jelly, L.E.D und Rosy Bones mit dem Pärchen "Scum"/"Country Sleaze" vor einigen Monaten in Erscheinung getreten (zu ersterem gab es dieses wirklich ziemlich widerliche Füttervideo, s.u.) - nun sind sie bald im Vorprogramm von The Fall (!) und kurz darauf auf ihrer ersten Headliner-Tour zu sehen.

PABST vs. Autisti: Vereint im Krach

29.08. Mainz, Schon Schön

30.08. Hamburg, Astrastube

31.08. Leipzig, Plaque

01.09. Berlin, Internet Explorer

02.09. Ilmenau, Baracke 5

Mittwoch, 19. Juli 2017

Bandtypografie: School of Rock

Klar, daß dieser Artikel hier erwähnt werden muß: Das Grafik-Portal Dorothy hat den NME zu einem kleinen Buchstabenquiz inspiriert und zwar mit einem Blatt, auf dem das Alphabet des Alternativ-Rock (bzw. -Pop) abgebildet ist, sortiert nach markanten Typen aus Band-Logos. Die Trefferquote im Spiel ist natürlich höher, wenn man gleich mal drei mögliche Antworten vorgegeben bekommt, mehr Spaß macht hingegen das freie Ratespiel mit anschließender Googlerei. Ein Alphabet des Rock gibt es an gleicher Stelle übrigens auch (leider ohne Quiz), der Blogger darf an dieser Stelle die Erkenntnis vermelden, daß ihm offensichtlich die Metaller näher liegen als die Indiemeute - wer hätte das gedacht.

The Mountain Goats: Minority Report

The Mountain Goats

„Goths“

(Merge)

Randgruppen-Bashing ist ja seit jeher ein probates Mittel für billige Lacher und hat deshalb nicht nur in diesen Monaten und hierzulande Hochkonjunktur. Beliebte All-Time-Zielobjekte: schwarz gewandete und kalkweiß geschminkte Goths. Doch um dem falschen Eindruck gleich vorzubeugen: Von platter Schadenfreude ist dieses Album so weit entfernt wie die aufgebrezelte Barbie-Kombo Tokio Hotel von besagtem Musikgenre (was ja genau genommen auch schon wieder den Tatbestand der Minderheitenbeschimpfung erfüllt). Jedenfalls ist John Darnielle, Gründer und Übervater der amerikanischen The Mountain Goats diesbezüglich über jeden Zweifel erhaben, war er doch während seine früheren Sturm- und Drangzeit selbst ein leidenschaftlicher Gothjünger mit allen dazugehörigen Insignien und Wesensmerkmalen. Er selbst bezeichnet sich und seine damaligen Westküsten-Freunde allerdings lieber als Death Rocker, das Dunkle, Todgeweihte hatte es ihm unwiderruflich angetan und sollte seinen Zauber bis heute nicht verlieren.

Man hat wohl selten eine so liebenswürdige, augenzwinkernde Würdigung jugendlicher Eigenarten und Wirrungen auf dem allmählichen Weg zur Selbstfindung gehört, aus keiner Zeile der durchgängig wunderbaren zwölf Songs spricht Fremdscham, Reue oder gar Boshaftigkeit, vielmehr entdeckt Darnielle in der Zwangsgemeinschaft der verschlossenen Aussenseiter, Nachtanbeter und wunderlichen Wiegeschritt-Tänzer eine durchaus bewundernswerte soziale Komponente und eine szenetypische Treue und Unbedingtheit. Jedes der Stücke beleuchtet die Subkultur, wie sie ja amtssprachlich gern genannt wird, von einer anderen Seite, mal geht es um das Verschwinden und die unabänderliche Wiederkehr solcher Erscheinungen und mithin die teils recht traurigen Biografien ihrer Protagonisten, um bewunderswerte Jugendidole, Lieblingsklubs, um Nimmermüde, Unbelehrbare („Shelved“, „For The Portuguese Goth Metal Bands“) und um die eigenen Unzulänglichkeiten („Unicorn Tolerance“).

Noch erstaunlicher: Bis auf das wuchtigen Beat des Openers „Rain In Soho“, der tatsächlich so etwas wie Goth- oder eben Death-Rock sein könnte, sind alle restlichen Stücke erstaunlich feingliedrige, luftige Jazzpopnummern mit Saxophonsoli, hübschen Background-Chören und viel Spaß am Spiel. Und vor diesem beschwingten Hintergrund erträumt sich Darnielle dann Andrew Eldritch’s Rückkehr nach Leeds, den mytischen Gründungsort der Sisters Of Mercy (stilecht mit einer Jacke aus dem Leipziger Second-Hand-Fundus), witzelt er über Marotten und den strengen Kleiderkodex („Wear Black“, „Stench Of The Unburied“) oder die Selbstüberhöhung der Szene („We Do It Different On The Westcoast“). Zum Schluß gibt es mit "Abandoned Flesh" noch eine Hommage an die nicht ganz unumstrittenen Gene Loves Jezebel, neben The Cure, Celtic Frost und Siouxsie And The Banschees zeitlebens die Helden des Sängers, die mit den Worten endet: „You and me and all of us are gonna have to find a job, because the world will never know or understand the suffocated splendor of the once and future goth band“ – wie wahr. Und schon jetzt nicht der geheime, sondern der heimliche Headliner des Jahres 2017. http://www.mountain-goats.com/

Schleichwerbung: Das wollen wir ausnahmsweise nicht verschweigen - bei JPC gibt es eine Liebhaber-Version des Albums mit vampirrotem Doppelvinyl und 12"!

„Goths“

(Merge)

Randgruppen-Bashing ist ja seit jeher ein probates Mittel für billige Lacher und hat deshalb nicht nur in diesen Monaten und hierzulande Hochkonjunktur. Beliebte All-Time-Zielobjekte: schwarz gewandete und kalkweiß geschminkte Goths. Doch um dem falschen Eindruck gleich vorzubeugen: Von platter Schadenfreude ist dieses Album so weit entfernt wie die aufgebrezelte Barbie-Kombo Tokio Hotel von besagtem Musikgenre (was ja genau genommen auch schon wieder den Tatbestand der Minderheitenbeschimpfung erfüllt). Jedenfalls ist John Darnielle, Gründer und Übervater der amerikanischen The Mountain Goats diesbezüglich über jeden Zweifel erhaben, war er doch während seine früheren Sturm- und Drangzeit selbst ein leidenschaftlicher Gothjünger mit allen dazugehörigen Insignien und Wesensmerkmalen. Er selbst bezeichnet sich und seine damaligen Westküsten-Freunde allerdings lieber als Death Rocker, das Dunkle, Todgeweihte hatte es ihm unwiderruflich angetan und sollte seinen Zauber bis heute nicht verlieren.

Man hat wohl selten eine so liebenswürdige, augenzwinkernde Würdigung jugendlicher Eigenarten und Wirrungen auf dem allmählichen Weg zur Selbstfindung gehört, aus keiner Zeile der durchgängig wunderbaren zwölf Songs spricht Fremdscham, Reue oder gar Boshaftigkeit, vielmehr entdeckt Darnielle in der Zwangsgemeinschaft der verschlossenen Aussenseiter, Nachtanbeter und wunderlichen Wiegeschritt-Tänzer eine durchaus bewundernswerte soziale Komponente und eine szenetypische Treue und Unbedingtheit. Jedes der Stücke beleuchtet die Subkultur, wie sie ja amtssprachlich gern genannt wird, von einer anderen Seite, mal geht es um das Verschwinden und die unabänderliche Wiederkehr solcher Erscheinungen und mithin die teils recht traurigen Biografien ihrer Protagonisten, um bewunderswerte Jugendidole, Lieblingsklubs, um Nimmermüde, Unbelehrbare („Shelved“, „For The Portuguese Goth Metal Bands“) und um die eigenen Unzulänglichkeiten („Unicorn Tolerance“).

Noch erstaunlicher: Bis auf das wuchtigen Beat des Openers „Rain In Soho“, der tatsächlich so etwas wie Goth- oder eben Death-Rock sein könnte, sind alle restlichen Stücke erstaunlich feingliedrige, luftige Jazzpopnummern mit Saxophonsoli, hübschen Background-Chören und viel Spaß am Spiel. Und vor diesem beschwingten Hintergrund erträumt sich Darnielle dann Andrew Eldritch’s Rückkehr nach Leeds, den mytischen Gründungsort der Sisters Of Mercy (stilecht mit einer Jacke aus dem Leipziger Second-Hand-Fundus), witzelt er über Marotten und den strengen Kleiderkodex („Wear Black“, „Stench Of The Unburied“) oder die Selbstüberhöhung der Szene („We Do It Different On The Westcoast“). Zum Schluß gibt es mit "Abandoned Flesh" noch eine Hommage an die nicht ganz unumstrittenen Gene Loves Jezebel, neben The Cure, Celtic Frost und Siouxsie And The Banschees zeitlebens die Helden des Sängers, die mit den Worten endet: „You and me and all of us are gonna have to find a job, because the world will never know or understand the suffocated splendor of the once and future goth band“ – wie wahr. Und schon jetzt nicht der geheime, sondern der heimliche Headliner des Jahres 2017. http://www.mountain-goats.com/

Schleichwerbung: Das wollen wir ausnahmsweise nicht verschweigen - bei JPC gibt es eine Liebhaber-Version des Albums mit vampirrotem Doppelvinyl und 12"!

Montag, 17. Juli 2017

Sälen: Kann losgehen [Update]

Ohne Dancetrack in ein mutmaßlich sonniges Wochenende? Geht schon mal gar nicht. Deshalb reichen wir hier mal das neueste Stück des Londoner Trios Sälen weiter, das nun wirklich alle Voraussetzungen erfüllt, die Clubnacht ordnungsgemäß anzuteasern - "So Rude" nimmt den aktuellsten Platz in einer ganzen Reihe vorzüglicher Songs der Band ein, hier noch hinzugefügt "Pretty Fake" und "Heartbreak Diet".

Update: Für "So Rude" haben wir jetzt auch das passende Video vorrätig - der im SIMS-Style animierte Clip stammt von Kent Hugo alias Hugonought.

Update: Für "So Rude" haben wir jetzt auch das passende Video vorrätig - der im SIMS-Style animierte Clip stammt von Kent Hugo alias Hugonought.

Sonntag, 16. Juli 2017

Komparse: Wohlklang der Tristesse

|

| Foto: Jennifer Rumbach |

03.09. Berlin, Sejour Sessions

13.09. Hannover, Kulturpalast Linden

14.10. Karlsruhe, Kohi

17.11. Köln, Weltempfänger

Freitag, 14. Juli 2017

Radio Dept.: Linientreu

Zugegeben, ein klein wenig hatte man ja insgeheim gehofft, Radio Dept. würden in diesem Jahr vielleicht im Vorprogramm von Depeche Mode auftreten. Aber es hätte vor allem von Seiten der Schweden einige Überwindung gebraucht, haben die doch mit ihrer Abneigung gegenüber den Synthpoppern nie hinterm Berg gehalten. Was auch daran lag, daß Gore und Gahan hinter pathetischer Kulisse oft nur erbauliche Lyrik versteckten, politisch aber auf den letzten Alben eher harmlos agierten. Nun, das hat sich mit "Spirit" zwar geändert, an Radio Dept. kommen sie aber in dieser Hinsicht kaum heran, deren letzte Platte ließ wie gewohnt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Von besagtem "Running Out Of Love" haben sie nun drei Stücke für ihre neue EP "Teach Me To Forget" einer Neubearbeitung unterzogen, neben dem Titeltrack auch noch "Swedish Guns" und "We Got Game", obendrein gibt es mit "Just So" und "You're Not In Love" noch zwei neue, bislang unveröffentlichte Tracks zu hören.

Casper: Tanz den Vandalismus

Diesmal kein X, aber dennoch wärmstens zu empfehlen: Denn natürlich ist heute auch die neue Single "Keine Angst" von Casper erschienen. Der hat sich mit Max Gruber alias Drangsal in einer Abbruchbude (sicher eine von diesen besetzten Chaotenabsteigen, die es unbedingt zu schleifen gilt) zum Tanz getroffen und viel braucht es nicht, und die Bude geht ganz von selbst in die Brüche. Die Kamera draufgehalten haben Carlo Oppermann und Christian Alsan, das komplette Album "Lang lebe der Tod" kommt dann hoffentlich wie versprochen am 1. September.

Juiceboxxx: Ziemlich ausgeschlafen

Haha, sagt sich dieser Herr, über die Bloxx kann ich ja nur lachen! Juiceboxxx aus Milwaukee hat nämlich ein X mehr im Namen und auch in Sachen Power kann er locker mithalten. Die markante Mischung aus Beastie Boys und Ramones ist das Markenzeichen des ziemlich unausgeschlafen ausschauenden Jungen - stimmt natürlich nicht, der ist wach wie nix. In zwei Wochen erscheint sein neues Album "Freaked Out American Loser" und an dieser Stelle gibt es gleich mal drei Wachmacher zu hören - "Go To The Club Alone", "Freaking Out" und das aktuelle "Guts And Tension", alles über Dangerbird Records zu haben.

Donnerstag, 13. Juli 2017

Arcade Fire: Überraschend schnell [Update²]

So schnell hatte man jetzt einen Nachschlag gar nicht erwartet: Arcade Fire präsentieren mit "Creature Comfort" einen zweiten Song vom neuen Album "Everything Now", das am 28. Juli erscheinen wird, inklusive flackerndem Lyricclip - was soll's, nehmen wir gerne, klingt ja auch ganz hübsch und nicht ganz so superpoppig wie der Titelsong selbst.

Update²: Geht schon ein neuer? Gut. Dann haben wir hier "Signs Of Life" mit Video von Mayer/Leyva... Und weil nicht mehr viel Zeit bis zur Komplett-VÖ bleibt, hier schnell noch den dritten Vorabsong hinterher - "Electric Blue" mit einem Video von Julia Simpson und dem Cousin Club - in der Hauptrolle diesmal Régine Cassagne.

Update²: Geht schon ein neuer? Gut. Dann haben wir hier "Signs Of Life" mit Video von Mayer/Leyva... Und weil nicht mehr viel Zeit bis zur Komplett-VÖ bleibt, hier schnell noch den dritten Vorabsong hinterher - "Electric Blue" mit einem Video von Julia Simpson und dem Cousin Club - in der Hauptrolle diesmal Régine Cassagne.

Candice Gordon: Große Auswahl

Okay, auf düster oder zumindest dunkel wird man sich wohl einigen können, danach wird es etwas schwieriger: Die in Berlin beheimatete Irin Candice Gordon hat gerade mit "Nobody" einen weiteren Song ihres längstens erwarteten Debütalbums "Garden Of Beast" veröffentlicht und die Gebrauchsanweisung hält so einige Genrebezeichnungen bereit - Goth, Wave, Psychedelic-Rock, Rockabilly, Garage, und auch an prominenten Referenzen ist kein Mangel. Ganz vorn dran natürlich die eigentlich unvergleichliche Polly Jean Harvey, der große Rest folgt nach Belieben. Messen sollte man die Künstlerin dennoch nicht an den vielen Querverweisen, die ja neben aller Wertschätzung auch gehörig belasten können, ihre bedrohlich tönende Stimme und der treibende Sound, den ihr wieder Kollege A.S. Fanning gemischt hat, überzeugen auch so. Der erste Longplayer folgt im Übrigen der EP "Before The Sunset Ends" aus dem Jahr 2013, wie man hört hatte da Folkpunk-Urgestein Shane MacGowan seine Finger im Spiel - welches von den Stücken, die man bei Soundcloud von Gordon obendrein anhören kann, noch mit in die Rillen gepresst wird, ist dann spätestens am 8. September klar. Das etwas ältere "The Laws Of Nature" dürfte jedenfalls mit zur engeren Auswahl zählen.

Downtown Boys: Nebenkostenabrechnung [Update]

Musik, Songs, die für sich sprechen - nichts lieber als das: Die Downtown Boys, Providence/Rhode Island, sind ähnlich wie die kürzlich wiedererstandenen At The Drive-In das, was man eine politische Band nennt. Seit ihrem selbstverlegten Debüt aus dem Jahr 2012 und dem Nachfolger "Full Communism" (2015) ist ja bekanntlich einiges daheim passiert und zwar nicht unbedingt das Allerbeste, deshalb kommen sie nun mehr als rechtzeitig mit der nächsten Platte "Cost Of Living" daher. Produziert hat den mutmaßlichen Kracher, der für den 11. August via Sub Pop terminiert ist, übrigens kein Geringerer als Fugazi-Legede Guy Picciotto - was also soll da noch schiefgehen?! Reinhören? Gerne doch - hier die etwas ältere Single "Somos Chulas (No Somos Pendejas)" und ganz aktuell der Song "A Wall".

Update: Noch aktueller - das neue Stück "Lips That Bite" und ein paar Livetermine:

22.10. Münster, Gleis 22

24.10. Köln, Tsunami Club

25.10. Berlin, Urban Spree

26.10. Hamburg, Hafenklang

Update: Noch aktueller - das neue Stück "Lips That Bite" und ein paar Livetermine:

22.10. Münster, Gleis 22

24.10. Köln, Tsunami Club

25.10. Berlin, Urban Spree

26.10. Hamburg, Hafenklang

Alt-J: Abgedreht

Mittwoch, 12. Juli 2017

Zola Jesus: Fesseln überall [Update]

Dramatischer Beginn, wildes Pochen kündigt Großes an: Nika Roza Danilova aka. Zola Jesus wird am 8. September via Sacred Bones ein neues Album mit dem Titel "Okovi" veröffentlichen. Der Name, so die Künstlerin, ist eine slavische Übersetzung für "Fesseln", denn darum geht es laut erstem Statement: "We’re all shackled to something—to life, to death, to bodies, to minds,

to illness, to people, to birthright, to duty. Each of us born with a

unique debt, and we have until we die to pay it back. Without this

cost, what gives us the right to live? And moreover, what gives us the

right to die? Are we really even free to choose?" Die erste Single jedenfalls nennt sich "Exhumed" und gibt wie eingangs erwähnt den passenden Einstieg zu solch einem gewichtigen Thema.

Update: Mit "Soak" kommt heute ein weiterer Song des neuen Albums in Umlauf - lohnt sich!

Update: Mit "Soak" kommt heute ein weiterer Song des neuen Albums in Umlauf - lohnt sich!

Torres: Nähergerückt

Dass man mit der neuen Platte Mackenzie Scott alias Torres näher kommt als bisher, haben die Nachrichten zur ersten Single "Skim" schon angedeutet, mit den heutigen Ergänzungen wird daraus Gewissheit: "Three Futures" wird das Album heißen und Cover samt Statement unterstreichen die zuvor getroffenen Annahmen: Das Werk sei in seiner Gesamtheit "about using the body that each of us has been given as a mechanism of joy", so erfährt man von der Künstlerin und sicher sind auch die kleineren Klubs wegen genau dieser Intimität bewusst für die anstehende Tour gewählt worden. Das Video zum beigelegten Titelsong stammt im Übrigen von Ashley Connor.

13.11. Köln, Gebäude 9

14.11. Hamburg, Wagenbau

15.11. Berlin, Kantine am Berghain

16.11. München, Ampere

13.11. Köln, Gebäude 9

14.11. Hamburg, Wagenbau

15.11. Berlin, Kantine am Berghain

16.11. München, Ampere

The Cool Kids: Langer Anlauf [Update]

Update: Jetzt auch zum Ankucken - "Checkout" mit Video.

Haim: Der Ruhm vergangener Tage

Haim

„Something To Tell You“

(Vertigo)

Es gibt ja nicht wenige Menschen, die neigen zu übertriebener Selbstspiegelung und hinterfragen nicht nur ihre Umwelt auf das Allergenaueste, sondern vor allem sich selbst. Und die werden ans Grübeln kommen, weil sie auf das aktuelle, zweite Album des Geschwistertrios Haim nicht so euphorisch reagieren, wie sie es noch vom Debüt in Erinnerung haben. Nun, „Days Are Gone“ liegt ganze vier Jahre zurück, im Schnelldrehergeschäft des Pop ist das eine vergleichsweise große Zeitspanne und was damals wie ein Schnelldurchlauf aussah, ist heute schon Normalgeschwindigkeit. Viel passiert also seitdem, was auch heißt, daß ein Album, das 2013 die Kritik verzückte, sich heute deutlich schwerer tut. Ein Album, wohlbemerkt, denn Alana, Este und Danielle Haim haben entschieden, dem Nachfolger zwar elf neue Songs, aber kaum neue Impulse mit auf den Weg zu geben und so wirken die aktuellen Stücke wie eine bloße Verlängerung der bislang bekannten.

Keine schlechte, wohlbemerkt, denn auch diesen perfekt austarierten Singalong-Pop muß man erst mal so hinbekommen. Hauptamtlich zuständig dafür ein gewisser Ariel Rechtshaid, dessen Name jetzt nicht gleich das große Hallo auslöst, der aber schon das komplette ‚Who is Who?‘ des Musikbusiness auf seiner Sedcard zu stehen hat. Und wenn sich zudem noch Fachleute wie Rostam Batmanglij (Vampire Weekend) und George Lewis jr. aka. Twin Shadow als Coproduzenten finden lassen und Devonte Hynes (Blood Orange) nebst Owen Pallet zum Orchester zählen, dann ist ganz gewiss nicht mit Murks zu rechnen. Entsprechend geschmeidig und maximal eingängig klingen dann auch die Lieder, es hüpft und federt, mal opulent verdichtet, mal zart arrangiert durch die Dreiviertelstunde und man hat, das darf man dann ruhig zugeben, nicht wenig Freude daran.

Und dennoch – auch wenn mit dem Titelsong und den trockenen Beats von „Walking Away“ zwei der Stücke besonders herausstechen, bleibt am Ende ein schaler Beigeschmack. Es hätte vielleicht nicht geschadet, etwas mehr Mut und Inspiration in die Waagschale zu werfen. Eben nicht den Weg der Future Islands zu gehen, die ein paar Wochen zuvor auch nur den Pfad breiter trampelten, den sie vor drei Jahren unter Jubelstürmen angelegt haben. Betrachtet man sich vergleichbare Veröffentlichungen in diesem Jahr, dann ist bei Muna oder Lorde eine Entwicklung zu hören, die bei Haim leider ausbleibt. Ganz davon abgesehen, daß sich die Damen mit dem Albumtitel ein kleines Eigentor geschossen haben, denn ganz so harmlos, wie man bei der Herz-Schmerz-Lyrik vermuten muß, wird auch das Leben der drei Geschwister nicht sein, wer meint, etwas zu sagen zu haben, darf ruhig auch mehr Substanz mitbringen. Für’s nächste Mal also gern etwas weniger brav, bitteschön. http://haimtheband.com/

„Something To Tell You“

(Vertigo)

Es gibt ja nicht wenige Menschen, die neigen zu übertriebener Selbstspiegelung und hinterfragen nicht nur ihre Umwelt auf das Allergenaueste, sondern vor allem sich selbst. Und die werden ans Grübeln kommen, weil sie auf das aktuelle, zweite Album des Geschwistertrios Haim nicht so euphorisch reagieren, wie sie es noch vom Debüt in Erinnerung haben. Nun, „Days Are Gone“ liegt ganze vier Jahre zurück, im Schnelldrehergeschäft des Pop ist das eine vergleichsweise große Zeitspanne und was damals wie ein Schnelldurchlauf aussah, ist heute schon Normalgeschwindigkeit. Viel passiert also seitdem, was auch heißt, daß ein Album, das 2013 die Kritik verzückte, sich heute deutlich schwerer tut. Ein Album, wohlbemerkt, denn Alana, Este und Danielle Haim haben entschieden, dem Nachfolger zwar elf neue Songs, aber kaum neue Impulse mit auf den Weg zu geben und so wirken die aktuellen Stücke wie eine bloße Verlängerung der bislang bekannten.

Keine schlechte, wohlbemerkt, denn auch diesen perfekt austarierten Singalong-Pop muß man erst mal so hinbekommen. Hauptamtlich zuständig dafür ein gewisser Ariel Rechtshaid, dessen Name jetzt nicht gleich das große Hallo auslöst, der aber schon das komplette ‚Who is Who?‘ des Musikbusiness auf seiner Sedcard zu stehen hat. Und wenn sich zudem noch Fachleute wie Rostam Batmanglij (Vampire Weekend) und George Lewis jr. aka. Twin Shadow als Coproduzenten finden lassen und Devonte Hynes (Blood Orange) nebst Owen Pallet zum Orchester zählen, dann ist ganz gewiss nicht mit Murks zu rechnen. Entsprechend geschmeidig und maximal eingängig klingen dann auch die Lieder, es hüpft und federt, mal opulent verdichtet, mal zart arrangiert durch die Dreiviertelstunde und man hat, das darf man dann ruhig zugeben, nicht wenig Freude daran.

Und dennoch – auch wenn mit dem Titelsong und den trockenen Beats von „Walking Away“ zwei der Stücke besonders herausstechen, bleibt am Ende ein schaler Beigeschmack. Es hätte vielleicht nicht geschadet, etwas mehr Mut und Inspiration in die Waagschale zu werfen. Eben nicht den Weg der Future Islands zu gehen, die ein paar Wochen zuvor auch nur den Pfad breiter trampelten, den sie vor drei Jahren unter Jubelstürmen angelegt haben. Betrachtet man sich vergleichbare Veröffentlichungen in diesem Jahr, dann ist bei Muna oder Lorde eine Entwicklung zu hören, die bei Haim leider ausbleibt. Ganz davon abgesehen, daß sich die Damen mit dem Albumtitel ein kleines Eigentor geschossen haben, denn ganz so harmlos, wie man bei der Herz-Schmerz-Lyrik vermuten muß, wird auch das Leben der drei Geschwister nicht sein, wer meint, etwas zu sagen zu haben, darf ruhig auch mehr Substanz mitbringen. Für’s nächste Mal also gern etwas weniger brav, bitteschön. http://haimtheband.com/

Dutch Uncles: Alles klar

Eigentlich sollten nur zwei von drei möglichen Fragen offen sein, denn die nach den Schöpfern der Musik dürfte hier ja schon hinlänglich beantwortet sein: Die Dutch Uncles haben im Frühjahr ihr feines Popalbum "Big Balloon" veröffentlicht, von diesem also stammt die Single "Streetlight". Was wir noch nicht wußten: Wer hat das Video dazu gedreht und wie heißt die charmante Dame mit den geschmeidigen Bewegungen? Nick Middleton ist für die Briten kein Unbekannter, hat er doch für sie schon einige Clips verantwortet, desweiteren tanzt hier Gabriela Flarys aus Brasilien. Alles klar?

Dienstag, 11. Juli 2017

The Blow: Grüße zum Dinner

Auch das passt heute irgendwie - Nachrichten über Umwege: Erst METZ über Protomartyr, nun ist aufgefallen, daß auf der aktuellen Tour von EMA als Support (zumindest in Nordamerika) eine Band spielt, die schon einige Zeit mehr an Erfahrung aufzuweisen hat. The Blow, also Khaela Maricich und Melissa Dyne aus Olympia im Staate Washington, haben heute mit "Get Up" den zweiten Song von ihrem kommenden Album "Brand New Abyss" vorgestellt, vor längerer Zeit gab es schon "Think About Me" zu hören. Beide grundverschieden, während das ältere Stück eher als verschlungener Synthpop daherkommt, versucht sich das neue an Raps und LoFi-Beats. Beides gelingt bestens - letzteres erinnert dabei ein wenig an die Remix-Versionen von Suzanne Vegas "Tom's Diner".

Sheer Mag: Volle Kraft voraus

Sheer Mag

„Need To Feel Your Love“

(Wilsuns Records)

Normalerweise ist ein genervtes Augenrollen das Mindeste, was man sich für den Satz „Früher war alles viel besser“ verdient, denn üblicherweise kommt er von Menschen, die mehr auf ein irgendwie geartetes Bauchgefühl setzen denn auf nachprüfbare Fakten und selten etwas dazu tun, um den bejammerten Zustand zu ändern. In den USA sieht das momentan ein wenig anders aus, denn dort reicht „früher“ keine sieben Monate zurück und meint die Zeit vor dem Regierungsantritt des allgemeingefährlichen Toupetträgers – und auch der Änderungswille an der verfahrenen Situation ist allgegenwärtig, wenngleich erschreckend aussichtslos. Früher, so hat man manchmal den Eindruck, war auch in der Musik einiges einfacher – Bass, Gitarre, Drums, Gesang, ein Riff reichte, einen Song zu dominieren und zum Killer zu machen, künstlerische Ausschmückungen waren selten bis unnötig.

Zu den allseits verehrten Vertretern dieser Phase der 70er zählten auch irischen Thin Lizzy und es kommt wohl nicht von ungefähr, daß Tina Halladay und ihre Kapelle schon beim Bandlogo erstaunlich nah beieinander sind. Die Hauptbezüge finden sich aber im musikalischen Bereich, denn Sheer Mag aus Philadelphia lassen sich beim Thema Hardrock nicht lumpen – schon die wunderbare „Compilation“ ihrer drei ersten EP konnte mit reichlich Power und besagten Querverweisen punkten, ähnlich, ja besser noch funktioniert das auf „Need To Feel Your Love“. Auch wenn die Punk-Attitüde mit hineinspielt, sind die Wurzeln des Sounds der fünf eindeutig ein paar Jahre früher zu verorten, gern auch bei der lederbewährten und heute leider etwas in Vergessenheit geratenen Suzie Quatro. Die aktuellen Stücke sind pure, ausgelassene Energie, manchmal (wie beim Titelsong oder später „Pure Desire“) leicht ins Funkige schwappend oder mit „Suffer Me“ am Countryswing gekratzt, aber immer mit durchgedrücktem Gaspedal und vollem Einsatz.

Wie Beth Ditto zu seligen Gossip-Zeiten schont auch Halladay nichts und niemanden und am wenigsten ihre Stimmbänder, Kyle Seelys Riffs drücken die Stücke zusätzlich nach vorn – „Can’t Play It Cool“, was für die Liebe gilt, trifft auch auf den Sound zu. Natürlich schreit hier auch die Wut, mehrheitlich über verfahrene Beziehungskisten, gern aber auch mal (s.o.) gegen Polizeiwillkür („Need To Feel…“) und wegen der ziemlich unbefriedigenden, politischen Gemengelage im Allgemeinen: “And I been reading the news and you’ll surely regret, if you don’t give us the ballot, expect the bayonet.” Ganz am Ende gelingt der Band noch eine kleine Überraschung: Eine Hommage an die mit nur zweiundzwanzig Jahren von den Nazis hingerichtete Studentin Sophie Scholl hätten hier und so wohl wenige erwartet, um so beeindruckender Halladays Statement zu Widerstand und Unrecht gestern und heute („What does it mean, another head for the guillotine…“) – eine tolle Platte von einer tollen Band, fürwahr. http://www.sheer-mag.com/

01.08. München, Kafe Kult

06.08. Berlin, SO36

„Need To Feel Your Love“

(Wilsuns Records)

Normalerweise ist ein genervtes Augenrollen das Mindeste, was man sich für den Satz „Früher war alles viel besser“ verdient, denn üblicherweise kommt er von Menschen, die mehr auf ein irgendwie geartetes Bauchgefühl setzen denn auf nachprüfbare Fakten und selten etwas dazu tun, um den bejammerten Zustand zu ändern. In den USA sieht das momentan ein wenig anders aus, denn dort reicht „früher“ keine sieben Monate zurück und meint die Zeit vor dem Regierungsantritt des allgemeingefährlichen Toupetträgers – und auch der Änderungswille an der verfahrenen Situation ist allgegenwärtig, wenngleich erschreckend aussichtslos. Früher, so hat man manchmal den Eindruck, war auch in der Musik einiges einfacher – Bass, Gitarre, Drums, Gesang, ein Riff reichte, einen Song zu dominieren und zum Killer zu machen, künstlerische Ausschmückungen waren selten bis unnötig.

Zu den allseits verehrten Vertretern dieser Phase der 70er zählten auch irischen Thin Lizzy und es kommt wohl nicht von ungefähr, daß Tina Halladay und ihre Kapelle schon beim Bandlogo erstaunlich nah beieinander sind. Die Hauptbezüge finden sich aber im musikalischen Bereich, denn Sheer Mag aus Philadelphia lassen sich beim Thema Hardrock nicht lumpen – schon die wunderbare „Compilation“ ihrer drei ersten EP konnte mit reichlich Power und besagten Querverweisen punkten, ähnlich, ja besser noch funktioniert das auf „Need To Feel Your Love“. Auch wenn die Punk-Attitüde mit hineinspielt, sind die Wurzeln des Sounds der fünf eindeutig ein paar Jahre früher zu verorten, gern auch bei der lederbewährten und heute leider etwas in Vergessenheit geratenen Suzie Quatro. Die aktuellen Stücke sind pure, ausgelassene Energie, manchmal (wie beim Titelsong oder später „Pure Desire“) leicht ins Funkige schwappend oder mit „Suffer Me“ am Countryswing gekratzt, aber immer mit durchgedrücktem Gaspedal und vollem Einsatz.

Wie Beth Ditto zu seligen Gossip-Zeiten schont auch Halladay nichts und niemanden und am wenigsten ihre Stimmbänder, Kyle Seelys Riffs drücken die Stücke zusätzlich nach vorn – „Can’t Play It Cool“, was für die Liebe gilt, trifft auch auf den Sound zu. Natürlich schreit hier auch die Wut, mehrheitlich über verfahrene Beziehungskisten, gern aber auch mal (s.o.) gegen Polizeiwillkür („Need To Feel…“) und wegen der ziemlich unbefriedigenden, politischen Gemengelage im Allgemeinen: “And I been reading the news and you’ll surely regret, if you don’t give us the ballot, expect the bayonet.” Ganz am Ende gelingt der Band noch eine kleine Überraschung: Eine Hommage an die mit nur zweiundzwanzig Jahren von den Nazis hingerichtete Studentin Sophie Scholl hätten hier und so wohl wenige erwartet, um so beeindruckender Halladays Statement zu Widerstand und Unrecht gestern und heute („What does it mean, another head for the guillotine…“) – eine tolle Platte von einer tollen Band, fürwahr. http://www.sheer-mag.com/

01.08. München, Kafe Kult

06.08. Berlin, SO36

Montag, 10. Juli 2017

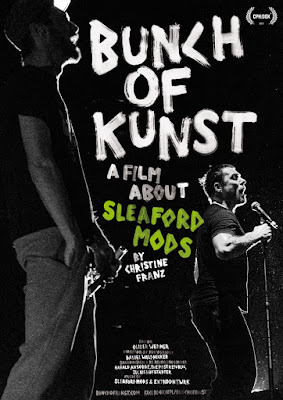

Christine Franz: Bunch Of Kunst - Eine wahre Geschichte

Es sprudelt nur so aus ihr heraus, immer noch. Christine Franz ist seit Monaten unterwegs, hetzt von einem Screening Date zum nächsten, Interviews, Pressetermine, all das, um ihren ersten abendfüllenden Film "Bunch Of Kunst", eine Dokumentation über die britische Band Sleaford Mods, zu promoten. Ein Film, dessen Eingangstake auf den Tag genau vor drei Jahren in Nottingham, der Heimatstadt von Sänger und Texter Jason Williamson und Soundbastler Andrew Fearn, gedreht wurde und der bis heute nahezu ihre komplette Freizeit und einen nicht unerheblichen Teil ihres privaten Vermögens verschlungen hat. Und den sie dennoch keine Minute bereut hat – im Gegenteil. Noch immer ist sie euphorisiert von den Begegnungen, Erfahrungen, Freundschaften, noch immer sprechen aus ihr Produzentin, Regisseurin, Musikredakteurin und Fangirl zugleich, denn man kann, das wird schnell klar, eine solche Mammutaufgabe ohne diese grenzenlose Begeisterung kaum bewältigen. Und nicht ohne das anhaltende Erstaunen, dass eine solche Story im lückenlos durchgetakteten und eigentlich nur glamourösen, aber selten wahrhaftigen Musikbusiness dieser Tage noch möglich ist. Oder, wie es der langjährige Manager der zwei, Steve Underwood, ausdrückte: „It’s a band, that shouldn‘t work on paper. But it does.“

Jeder hat ja, wenn es hochkommt, zwei bis drei Bands, die ihn in dem Moment, wenn er sie das erste Mal hört, kicken – wie war das bei Dir? Wann, wie und wo haben Dich die Sleaford Mods erwischt?

Eigentlich lief das ganz klassisch – ein Freund in Berlin kam vor drei Jahren mit einer Platte der beiden um die Ecke, es war die „Austerity Dogs“, und meinte, das wäre sicher meine neue Lieblingsband. Und mir ging es da wie vielen anderen auch, ich habe mich nach den ersten Tönen irgendwie wieder wie vierzehn gefühlt, das klang so vollkommen abgedreht und anders, wie ich es schon lange nicht mehr mit Musik erlebt hatte. Andererseits kam es einem anfangs immer auch so vor, als wäre das Ganze ein Hoax, den sich irgendwelche Musikjournalisten ausgedacht hatten – so ein Sound aus der tiefsten englischen Provinz, das konnte ja gar nicht wahr sein.

Wie lief das erste Aufeinandertreffen?

Das erste Interview – damals noch für einen Beitrag für ARTE TRACKS – fand nach einem Konzert in Berlin Neukölln statt. Weil das Konzert so unfassbar abging, sind wir dann ein paar Wochen später noch mal nach Nottingham geflogen, wo die Sleaford Mods uns ihre Stadt gezeigt haben und wir danach ziemlich böse versackt sind – und am nächsten Tag war klar, dass wir mehr daraus machen wollten.. Ich war damals ziemlich nervös, was mir nach mehr als zehn Jahren im Job auch nicht mehr so oft passiert, und hatte auch nicht die leiseste Ahnung, was das jetzt für Typen sind – und dann waren die zwei, so krass sie äußerlich auch wirken mögen, wirklich super nett und umgänglich.

Und der erste Eindruck von ihrem Umfeld?

Man hatte es ja gar nicht glauben wollen, dass die Jungs tatsächlich so drauf sind, wie sie sich in ihren Songs geben, aber es stimmte alles komplett: Jason hatte gerade seinen Job in der Tiefkühlhühnerfabrik hinter sich und arbeitete gerade für die Sozialhilfestelle der Stadtverwaltung, Andrew schraubte tatsächlich mit viel Hingabe an seinen Beats herum und Steve [Underwood] war zu der Zeit wirklich noch Busfahrer und fuhr auch den Bus für das Video von "Tied Up In Nottz". Das war also kein Marketing-Fake, das spielte sich wirklich so ab und ist auch der Grund, weshalb ja nicht nur wir als Hörer so erstaunt waren, dass es so etwas heute noch gibt – nein, auch die beiden hat das Echo und das große Interesse an ihrer Arbeit so ziemlich umgehauen. Die konnten sich nicht vorstellen, dass jemand außerhalb Nottinghams davon überhaupt Notiz nimmt, geschweige denn extra aus Deutschland für ein Interview anreist.

Überrascht vom eigenen Erfolg also?

Unbedingt. Es war ja auch so, dass Steve Underwood, der durch sein eigenes DIY-Label Harbinger Sound bestens vernetzt war, ziemlich früh für die Clubszene in Europa buchte und so kam es, dass sie teilweise dort schon bekannt waren, als sie beispielsweise der NME in London noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Das war im Übrigen auch ein großer Vorteil für den Film, dass wir die Band ziemlich früh getroffen haben, als sie noch lange nicht so populär waren wie jetzt.

War denn von Anfang an klar, dass da eine solche Dokumentation draus entstehen soll?

Nee, überhaupt nicht. Wir hatten schon Lust, gerade nach dem Konzert in Nottingham, was Längeres zu machen, aber keiner von uns hatte die Erfahrung, solche langen Sachen zu drehen – wir haben bei ARTE TRACKS ja sonst eher Kurzfilme produziert. Ich glaube aber, dass das sogar ein Vorteil war, weil wir einfach drauflosgearbeitet haben und letztendlich sind wir beim Filmen dann auch ein Stückchen mitgewachsen. Entwickelt hat sich das auch, weil immer mehr Dinge dazukamen: Die Smalltown-Tour durch die englische Provinz, die Arbeiten an ihrem Folgealbum „Key Markets“, die wir begleiten durften. Ja, und irgendwann gab es dann die Nachricht von der Buchung fürs Glastonbury Festival und dann haben wir gedacht: ‚Wow, jetzt geht das total durch die Decke, jetzt machen wir da was Richtiges daraus!‘

Vor zwei Jahren ist ja auch der Streifen „Invisible Britain“ von Paul Sng erschienen. Vergleicht man beide Filme, haben sie recht verschiedene Ansätze, nähern sich auch den Protagonisten auf sehr eigene Weise. Was macht aus Deiner Sicht den Unterschied aus, was war Dein besonderer Antrieb?

Also bei „Invisible Britain“, für den ja nach uns mit dem Dreh begonnen wurde, war relativ schnell klar, dass sie eher so eine Art Manifest machen, also sehr auf die politische Schiene wollten und das war nie unser Ansatz. Wir wollten eher die drei Typen, die ganz und gar unterschiedlichen Charaktere zeigen, wie sie ihr eigenes Ding machen und damit nach und nach Erfolg haben. Das sollte also weniger plakativ, sondern subtiler funktionieren. Ich war von Anfang an der Meinung, dass die Lyrics von Jason schon politisch genug sind und im Film ja schon für sich selbst sprechen, da hätten wir nicht noch was obendrauf setzen müssen. Wir haben uns auch deutlich mehr Zeit gelassen mit der Fertigstellung.

Wo und wie hast Du denn gemerkt, dass der Film jetzt rund ist und zu Ende geht?

Viele von meinen Freunden haben ja schon gemeint, „Bunch Of Kunst“ wäre mein ganz persönliches „Chinese Democracy“ [Lacht.] Aber auch mit dem Schluss hat sich das ganz simpel ergeben. Steve hat immer zu mir gesagt: „Du weißt, wann Deine Geschichte zu Ende erzählt ist und so lange drehst Du“ – und im Januar 2016 kam dann eines Abends ein Anruf von ihm, er habe sich gerade mit Geoff Travis [Gründer/Manager Rough Trade] getroffen und der hätte ihn gefragt, ob die Sleaford Mods nicht zu ihm kommen wollten. Und da war mir auf einmal klar, dass genau hier unsere Geschichte abgeschlossen ist.

Der Eindruck täuscht doch nicht, dass mit diesem Deal ja auch für ihn, den Vater des Erfolges, den umtriebigen Freund und rührigen Kümmerer, diese Geschichte ein Stück weit zu Ende geht? Wenn man ihn im Film so sitzen sieht, inmitten seiner Plattenstapel oder später während des Empfangs bei Rough Trade, da schwingt doch auch viel Wehmut und Melancholie mit, seine Jungs jetzt ein Stück weit loslassen zu müssen …?

In jedem Fall. Auf der einen Seite führte da ja kein Weg dran vorbei, für Jason hatte sich, das wusste man, mit dem Deal so eine Art Jugendtraum erfüllt und Rough Trade sind ja auch das einzige Label, wo das überhaupt gegangen wäre. Aber Steve hatte da natürlich schon mit zu kämpfen, schließlich musste er in diesem Moment die Arbeit von Jahren loslassen und das war für ihn schon ganz schön hart.

„Bunch Of Kunst“ wirkt durch seine vielen unkommentierten und ungekürzten Einstellungen angenehm authentisch, trotzdem hast Du eine gewisse Ästhetik, und sei es auch nur dieses ‚The-crapper-the better‘-Ding, nicht vermeiden können oder wollen – wie bist Du damit umgegangen?

Also das war natürlich eine sehr bewusste Entscheidung, den Film so zu lassen, wie die Band ja eigentlich auch funktioniert, also alle Nebengeräusche, Unschärfen, selbst die Rülpser drin zu behalten, denn wie komisch wäre das, wenn man über die Sleaford Mods einen glattgebügelten Streifen mit lauter Celebrity-Interviews macht. Klar haben wir am Anfang einiges davon drin, um die Zuschauer ein wenig auf die falsche Fährte zu locken, und auf Iggy Pop, der sie ja als einer der ersten im Radio promotet hat, wollten wir natürlich auch nicht verzichten. Alles andere hätte aber von der Geschichte der drei viel zu sehr abgelenkt.

„Working class“, ein gern benutztes Etikett für die Sleaford Mods, kann ja bisweilen auch schon mal ziemlich krass, hart sein – gab es denn während dem Dreh, bei Konzerten auch mal Momente, wo es Dir mulmig wurde?

Nein gar nicht, im Gegenteil. Die Auftritte dort in England gehören zu den besten, die ich bislang erlebt habe und natürlich sind die Leute dort ziemlich abgegangen – aber es gab wirklich nie eine aggressive Stimmung. Das hatte sogar eher diese „Einer für alle, alle für einen“-Atmosphäre, wie ich das noch selten auf Liveshows erlebt habe. Da gab es eher die gestandenen Arbeiter, die schon seit Jahren auf keinem Konzert mehr waren und nun in Tränen aufgelöst mit all ihrer Bewunderung vor dir standen – das war schon ziemlich bewegend.

Hast Du da Unterschiede zwischen England und beispielsweise Deutschland ausgemacht?

Ja, das lag vielleicht auch daran, dass zu der Zeit in England schon viele Punks und Skins gekommen sind, wo hier noch die Pop-Abchecker unterwegs waren, das ergibt dann natürlich auch eine andere Qualität. Mittlerweile hat sich das aber schon sehr angeglichen. Aber auch in England waren, gerade auf der Smalltown-Tour, nicht unbedingt die Leute dabei, die normalerweise zu solchen Gigs gehen, da gab es schon auch viele, die sich plötzlich von den Mods so sehr angesprochen gefühlt haben, dass sie sich nach langer Zeit wieder einen Plattenspieler zugelegt und dann eben auch Tickets gekauft haben.

Was war denn für die Band die größere Herausforderung, ein Auftritt von der Größe auf dem Glastonbury Festival oder doch so ein Heim-Gig in Nottingham?

Definitiv Nottingham. Da kommt auch das Pathos her, das man bei Jason im Film sieht und das man vielleicht bei ihm so gar nicht vermutet hätte. Jason hat ja, das muss man wirklich anerkennen, ein unglaubliches Gespür für Menschen und Situationen und kann mit all dem sehr gut umgehen. Aber wenn man sich vorstellt, dass die beiden ja auch in ihrer Heimatstadt selbst immer eher belächelt und kaum ernst genommen wurden, dann sind das einfach so unglaublich emotionale Momente. Dort aufzutreten, wo sie selbst ja früher vor der Bühne standen, das war für sie schon ziemlich absurd und hat sie wirklich berührt.

Und Glastonbury?

Ich glaube, das haben die beiden gar nicht so mitbekommen, das war einfach so groß, dass es sich für beide wie ein einziger Rausch anfühlte. Deswegen als Sinnbild im Film auch die Schwarzblende zu Konzertbeginn und deshalb auch keine Szenen vom Auftritt selbst, weil es zum einen so unwirklich war und zum anderen im Netz genügend Filme davon zu haben sind – wir wollten uns da eher auf ganze Drumherum konzentrieren. Ganz davon abgesehen, dass es nicht ihr bestes Konzert war – da hatte Nottingham schon eine ganz andere Bedeutung und Tiefe.

Der Brexit hat ja, so hast Du mal gesagt, während des Filmens – zumindest in seiner Endgültigkeit – noch keine Rolle gespielt. Hat sich denn im Laufe des Drehens etwas geändert, habt Ihr eine wachsende Anspannung und Zuspitzung gespürt?

Also im Film tatsächlich kaum, generell glaube ich, dass mit dem Ausgang so wirklich überhaupt keiner gerechnet hatte, jeder dachte ‚Okay, das wird knapp, aber klappt schon‘ und dann waren alle ziemlich schockiert, als es zu der Entscheidung kam. Auch aus rein praktischer Sicht war das für die drei eine ziemlich harte Sache, weil sie ja als Band ständig unterwegs sind in Europa, grenzenlos touren können und sich das nun plötzlich zu ändern drohte. Es war also eher so ein grundsätzliches Gefühl der Schockstarre, die sich auf dieses Land gelegt hat – in den letzten Wochen nach der Wahl und dem Erfolg von Corbyn löst sich das vielleicht gerade wieder etwas und viele merken, dass man auch politisch etwas ändern kann und muss. An der Frustration hat sich aber nichts geändert, nur die Schlüsse, die daraus gezogen werden, sind jetzt vielleicht andere.

Die Sleaford Mods sind ja eine politische, ja sozialpolitische Band und selbst in England ein ziemliches Phänomen. In Deutschland ist so etwas ohne Schubladen, vielleicht sogar ohne eine gewisse Peinlichkeit, nur schwer denkbar – woran meinst Du, liegt das?

Ich glaube, dass es da in England in dieser Hinsicht eine andere Tradition und Selbstverständlichkeit gibt, die so in Deutschland in dem Maße nicht vorhanden ist, die Mentalität ist halt eine andere. Es hat ja dort eine ganze Reihe von berühmten Vorbildern, auf die man sich berufen kann, nicht von ungefähr haben die Sleaford Mods ja auch schon im Vorprogramm von The Specials gespielt.

Ganz so unumstritten scheint aber dieses politische Label bei Andrew und Jason auch nicht mehr zu sein?

Das stimmt. Man hört ja im Film öfters, dass sie mit diesem „Voice-of-the-working-class“-Ding so ihre Probleme haben. Selbst haben sie das von sich ja nie behauptet und sie reflektieren auch sehr genau die Frage, was denn Arbeiterklasse eigentlich so meint und ob sie überhaupt noch dazu gehören nach den Jahren des Erfolgs. Vor den Karren jedenfalls wollen sie sich nicht spannen lassen und sie wissen natürlich auch nur zu gut, dass dieser Stempel, ist der Hype erst mal vorbei, auch ganz schnell gegen sie verwendet werden könnte. Insofern ist es eher verständlich, dass die zwei solche Klassifizierungen eher vermeiden und unbedingt nicht wie ein Dogma vor sich hertragen wollen.

Beide haben ja so ihre zweifelnden Momente im Film, beide denken offen über den Irrsinn der Entwicklung nach und darüber, was sie bereit sind, dieser Entwicklung zu opfern. Meinst Du, sie haben für sich selbst Grenzen definiert, die sie nicht zu überschreiten bereit sind? Oder, anders gefragt, wo siehst Du selbst die Sleaford Mods in zwei, drei Jahren?

Ja, das denke ich schon, dass sie sich solche Gedanken machen. Es ist ja immer die Frage, wie sehr du dich in diesem Rahmen künstlerisch weiterentwickeln kannst, wie sehr die Leute hier auch Veränderungen auch zulassen. Jason kommt ja, wenn man sich die frühen Sachen vor den Sleaford Mods anhört, aus einer ganz anderen Ecke und hat da ja schon eine ziemliche Entwicklung hinter sich – ich weiß es, ehrlich gesagt, nicht und bin selbst sehr gespannt, was in den nächsten Jahren passiert. Größer kann es ja fast gar nicht werden.

Die Band ist das eine, was aber kommt für Christine Franz als nächstes?

Das ist eine gute Frage, die ich mir selbst fünfmal am Tag stelle. [Lacht.] Die Arbeit am Film in den letzten Jahren hat bei aller Anstrengung wahnsinnig viel Spaß gemacht, also schaue ich mich natürlich schon um, ob wieder etwas um die Ecke kommt, das mich ähnlich reizt. Meine Eltern halten mich zwar für komplett verrückt – wo andere sich ein Auto oder eine Eigentumswohnung kaufen, habe ich ja mein komplettes Geld und Herzblut in diesen Film gesteckt. Das geht aber auch nur bei Sachen, von denen man so sehr überzeugt ist wie diese. Also warte ich einfach mal ab.

Screeningdates in Deutschland

12.07. Frankfurt, Mal seh'n

15.07. Esslingen, Kommunales Kino

19.07. Freiburg, Kommunales Kino

20.07. Hamburg, Abaton

27.07. München, Werkstattkino

23.09. Hannover, Kino im Sprengel

Bunch Of Kunst wird am 28. Juli um 22:45 Uhr im Rahmen einer Themennacht bei ARTE gesendet

Christine Franz, geboren 1978 im niedersächsischen Hameln, lebt und arbeitet in Berlin. Sie ist seit mehr als zehn Jahren Musikredakteurin und Autorin des Magazins TRACKS auf ARTE, hat in Hildesheim und Birmingham studiert. Für ihre popmusikalische Sozialisation sorgten der britische Radiosender BFBS (British Forces Broadcasting Services) und der Job als Bierverkäuferin aus dem berühmten Glastonbury Festival.

Jeder hat ja, wenn es hochkommt, zwei bis drei Bands, die ihn in dem Moment, wenn er sie das erste Mal hört, kicken – wie war das bei Dir? Wann, wie und wo haben Dich die Sleaford Mods erwischt?

Eigentlich lief das ganz klassisch – ein Freund in Berlin kam vor drei Jahren mit einer Platte der beiden um die Ecke, es war die „Austerity Dogs“, und meinte, das wäre sicher meine neue Lieblingsband. Und mir ging es da wie vielen anderen auch, ich habe mich nach den ersten Tönen irgendwie wieder wie vierzehn gefühlt, das klang so vollkommen abgedreht und anders, wie ich es schon lange nicht mehr mit Musik erlebt hatte. Andererseits kam es einem anfangs immer auch so vor, als wäre das Ganze ein Hoax, den sich irgendwelche Musikjournalisten ausgedacht hatten – so ein Sound aus der tiefsten englischen Provinz, das konnte ja gar nicht wahr sein.

|

| Bunch Of Kunst, Magnetfilm GmbH, 102 Minuten |

Wie lief das erste Aufeinandertreffen?

Das erste Interview – damals noch für einen Beitrag für ARTE TRACKS – fand nach einem Konzert in Berlin Neukölln statt. Weil das Konzert so unfassbar abging, sind wir dann ein paar Wochen später noch mal nach Nottingham geflogen, wo die Sleaford Mods uns ihre Stadt gezeigt haben und wir danach ziemlich böse versackt sind – und am nächsten Tag war klar, dass wir mehr daraus machen wollten.. Ich war damals ziemlich nervös, was mir nach mehr als zehn Jahren im Job auch nicht mehr so oft passiert, und hatte auch nicht die leiseste Ahnung, was das jetzt für Typen sind – und dann waren die zwei, so krass sie äußerlich auch wirken mögen, wirklich super nett und umgänglich.

Und der erste Eindruck von ihrem Umfeld?

Man hatte es ja gar nicht glauben wollen, dass die Jungs tatsächlich so drauf sind, wie sie sich in ihren Songs geben, aber es stimmte alles komplett: Jason hatte gerade seinen Job in der Tiefkühlhühnerfabrik hinter sich und arbeitete gerade für die Sozialhilfestelle der Stadtverwaltung, Andrew schraubte tatsächlich mit viel Hingabe an seinen Beats herum und Steve [Underwood] war zu der Zeit wirklich noch Busfahrer und fuhr auch den Bus für das Video von "Tied Up In Nottz". Das war also kein Marketing-Fake, das spielte sich wirklich so ab und ist auch der Grund, weshalb ja nicht nur wir als Hörer so erstaunt waren, dass es so etwas heute noch gibt – nein, auch die beiden hat das Echo und das große Interesse an ihrer Arbeit so ziemlich umgehauen. Die konnten sich nicht vorstellen, dass jemand außerhalb Nottinghams davon überhaupt Notiz nimmt, geschweige denn extra aus Deutschland für ein Interview anreist.

Überrascht vom eigenen Erfolg also?

Unbedingt. Es war ja auch so, dass Steve Underwood, der durch sein eigenes DIY-Label Harbinger Sound bestens vernetzt war, ziemlich früh für die Clubszene in Europa buchte und so kam es, dass sie teilweise dort schon bekannt waren, als sie beispielsweise der NME in London noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Das war im Übrigen auch ein großer Vorteil für den Film, dass wir die Band ziemlich früh getroffen haben, als sie noch lange nicht so populär waren wie jetzt.

War denn von Anfang an klar, dass da eine solche Dokumentation draus entstehen soll?

Nee, überhaupt nicht. Wir hatten schon Lust, gerade nach dem Konzert in Nottingham, was Längeres zu machen, aber keiner von uns hatte die Erfahrung, solche langen Sachen zu drehen – wir haben bei ARTE TRACKS ja sonst eher Kurzfilme produziert. Ich glaube aber, dass das sogar ein Vorteil war, weil wir einfach drauflosgearbeitet haben und letztendlich sind wir beim Filmen dann auch ein Stückchen mitgewachsen. Entwickelt hat sich das auch, weil immer mehr Dinge dazukamen: Die Smalltown-Tour durch die englische Provinz, die Arbeiten an ihrem Folgealbum „Key Markets“, die wir begleiten durften. Ja, und irgendwann gab es dann die Nachricht von der Buchung fürs Glastonbury Festival und dann haben wir gedacht: ‚Wow, jetzt geht das total durch die Decke, jetzt machen wir da was Richtiges daraus!‘

Vor zwei Jahren ist ja auch der Streifen „Invisible Britain“ von Paul Sng erschienen. Vergleicht man beide Filme, haben sie recht verschiedene Ansätze, nähern sich auch den Protagonisten auf sehr eigene Weise. Was macht aus Deiner Sicht den Unterschied aus, was war Dein besonderer Antrieb?

Also bei „Invisible Britain“, für den ja nach uns mit dem Dreh begonnen wurde, war relativ schnell klar, dass sie eher so eine Art Manifest machen, also sehr auf die politische Schiene wollten und das war nie unser Ansatz. Wir wollten eher die drei Typen, die ganz und gar unterschiedlichen Charaktere zeigen, wie sie ihr eigenes Ding machen und damit nach und nach Erfolg haben. Das sollte also weniger plakativ, sondern subtiler funktionieren. Ich war von Anfang an der Meinung, dass die Lyrics von Jason schon politisch genug sind und im Film ja schon für sich selbst sprechen, da hätten wir nicht noch was obendrauf setzen müssen. Wir haben uns auch deutlich mehr Zeit gelassen mit der Fertigstellung.

Wo und wie hast Du denn gemerkt, dass der Film jetzt rund ist und zu Ende geht?

Viele von meinen Freunden haben ja schon gemeint, „Bunch Of Kunst“ wäre mein ganz persönliches „Chinese Democracy“ [Lacht.] Aber auch mit dem Schluss hat sich das ganz simpel ergeben. Steve hat immer zu mir gesagt: „Du weißt, wann Deine Geschichte zu Ende erzählt ist und so lange drehst Du“ – und im Januar 2016 kam dann eines Abends ein Anruf von ihm, er habe sich gerade mit Geoff Travis [Gründer/Manager Rough Trade] getroffen und der hätte ihn gefragt, ob die Sleaford Mods nicht zu ihm kommen wollten. Und da war mir auf einmal klar, dass genau hier unsere Geschichte abgeschlossen ist.

Der Eindruck täuscht doch nicht, dass mit diesem Deal ja auch für ihn, den Vater des Erfolges, den umtriebigen Freund und rührigen Kümmerer, diese Geschichte ein Stück weit zu Ende geht? Wenn man ihn im Film so sitzen sieht, inmitten seiner Plattenstapel oder später während des Empfangs bei Rough Trade, da schwingt doch auch viel Wehmut und Melancholie mit, seine Jungs jetzt ein Stück weit loslassen zu müssen …?

In jedem Fall. Auf der einen Seite führte da ja kein Weg dran vorbei, für Jason hatte sich, das wusste man, mit dem Deal so eine Art Jugendtraum erfüllt und Rough Trade sind ja auch das einzige Label, wo das überhaupt gegangen wäre. Aber Steve hatte da natürlich schon mit zu kämpfen, schließlich musste er in diesem Moment die Arbeit von Jahren loslassen und das war für ihn schon ganz schön hart.

„Bunch Of Kunst“ wirkt durch seine vielen unkommentierten und ungekürzten Einstellungen angenehm authentisch, trotzdem hast Du eine gewisse Ästhetik, und sei es auch nur dieses ‚The-crapper-the better‘-Ding, nicht vermeiden können oder wollen – wie bist Du damit umgegangen?

Also das war natürlich eine sehr bewusste Entscheidung, den Film so zu lassen, wie die Band ja eigentlich auch funktioniert, also alle Nebengeräusche, Unschärfen, selbst die Rülpser drin zu behalten, denn wie komisch wäre das, wenn man über die Sleaford Mods einen glattgebügelten Streifen mit lauter Celebrity-Interviews macht. Klar haben wir am Anfang einiges davon drin, um die Zuschauer ein wenig auf die falsche Fährte zu locken, und auf Iggy Pop, der sie ja als einer der ersten im Radio promotet hat, wollten wir natürlich auch nicht verzichten. Alles andere hätte aber von der Geschichte der drei viel zu sehr abgelenkt.

„Working class“, ein gern benutztes Etikett für die Sleaford Mods, kann ja bisweilen auch schon mal ziemlich krass, hart sein – gab es denn während dem Dreh, bei Konzerten auch mal Momente, wo es Dir mulmig wurde?

Nein gar nicht, im Gegenteil. Die Auftritte dort in England gehören zu den besten, die ich bislang erlebt habe und natürlich sind die Leute dort ziemlich abgegangen – aber es gab wirklich nie eine aggressive Stimmung. Das hatte sogar eher diese „Einer für alle, alle für einen“-Atmosphäre, wie ich das noch selten auf Liveshows erlebt habe. Da gab es eher die gestandenen Arbeiter, die schon seit Jahren auf keinem Konzert mehr waren und nun in Tränen aufgelöst mit all ihrer Bewunderung vor dir standen – das war schon ziemlich bewegend.

Hast Du da Unterschiede zwischen England und beispielsweise Deutschland ausgemacht?

Ja, das lag vielleicht auch daran, dass zu der Zeit in England schon viele Punks und Skins gekommen sind, wo hier noch die Pop-Abchecker unterwegs waren, das ergibt dann natürlich auch eine andere Qualität. Mittlerweile hat sich das aber schon sehr angeglichen. Aber auch in England waren, gerade auf der Smalltown-Tour, nicht unbedingt die Leute dabei, die normalerweise zu solchen Gigs gehen, da gab es schon auch viele, die sich plötzlich von den Mods so sehr angesprochen gefühlt haben, dass sie sich nach langer Zeit wieder einen Plattenspieler zugelegt und dann eben auch Tickets gekauft haben.

Was war denn für die Band die größere Herausforderung, ein Auftritt von der Größe auf dem Glastonbury Festival oder doch so ein Heim-Gig in Nottingham?

Definitiv Nottingham. Da kommt auch das Pathos her, das man bei Jason im Film sieht und das man vielleicht bei ihm so gar nicht vermutet hätte. Jason hat ja, das muss man wirklich anerkennen, ein unglaubliches Gespür für Menschen und Situationen und kann mit all dem sehr gut umgehen. Aber wenn man sich vorstellt, dass die beiden ja auch in ihrer Heimatstadt selbst immer eher belächelt und kaum ernst genommen wurden, dann sind das einfach so unglaublich emotionale Momente. Dort aufzutreten, wo sie selbst ja früher vor der Bühne standen, das war für sie schon ziemlich absurd und hat sie wirklich berührt.

Und Glastonbury?

Ich glaube, das haben die beiden gar nicht so mitbekommen, das war einfach so groß, dass es sich für beide wie ein einziger Rausch anfühlte. Deswegen als Sinnbild im Film auch die Schwarzblende zu Konzertbeginn und deshalb auch keine Szenen vom Auftritt selbst, weil es zum einen so unwirklich war und zum anderen im Netz genügend Filme davon zu haben sind – wir wollten uns da eher auf ganze Drumherum konzentrieren. Ganz davon abgesehen, dass es nicht ihr bestes Konzert war – da hatte Nottingham schon eine ganz andere Bedeutung und Tiefe.

Der Brexit hat ja, so hast Du mal gesagt, während des Filmens – zumindest in seiner Endgültigkeit – noch keine Rolle gespielt. Hat sich denn im Laufe des Drehens etwas geändert, habt Ihr eine wachsende Anspannung und Zuspitzung gespürt?

Also im Film tatsächlich kaum, generell glaube ich, dass mit dem Ausgang so wirklich überhaupt keiner gerechnet hatte, jeder dachte ‚Okay, das wird knapp, aber klappt schon‘ und dann waren alle ziemlich schockiert, als es zu der Entscheidung kam. Auch aus rein praktischer Sicht war das für die drei eine ziemlich harte Sache, weil sie ja als Band ständig unterwegs sind in Europa, grenzenlos touren können und sich das nun plötzlich zu ändern drohte. Es war also eher so ein grundsätzliches Gefühl der Schockstarre, die sich auf dieses Land gelegt hat – in den letzten Wochen nach der Wahl und dem Erfolg von Corbyn löst sich das vielleicht gerade wieder etwas und viele merken, dass man auch politisch etwas ändern kann und muss. An der Frustration hat sich aber nichts geändert, nur die Schlüsse, die daraus gezogen werden, sind jetzt vielleicht andere.