Samstag, 29. Mai 2021

Permo: Zum Teufel mit den Selbstdarstellern

Freitag, 28. Mai 2021

Crumb: Nachhaltig spannend

Crumb

"Ice Melt"

(Crumb Records)

Man möchte ja fast meinen, jemand hätte - um den Titel ihres Debüts "Jinx" zu beleihen - die New Yorker Band Crumb irgendwie verhext, gerade so, als könnten oder dürften sie unter normalen Umständen kein Album produzieren. Besagten Erstling nämlich hatten Lila Ramani, Jesse Brotter, Bri Aronow und Jonathan Gilad eingespielt, nachdem sie mit viel Glück und ohne schwere Schäden einem gemeinsamen Autounfall entkommen waren. Und nun also dieses Virus. Andererseits hat man nicht den Eindruck, dass die vier sonderlich enttäuscht darüber waren, sehr viel Zeit miteinander verbringen zu müssen. Dem Rolling Stone jedenfalls haben sie gerade erzählt, dass sie auf diesem Wege den Schritt von der noch etwas wankelmütigen Bedroom-Pop-Formation zur vollständig geerdeten Studio-Band gegangen sind - ein Umstand, den man als Laie der zweiten Platte vielleicht nicht zwingend anhört, gerade weil die erste ja schon überaus gut gelungen war.

Crumb haben denn auch klanglich gar nicht so viel anders machen müssen, sie spielen noch immer diese faszinierende Indie-Mischung, die sich aus den Klängen von Goldfrapp, Stereolab und dem, was findige Journalisten mal mit dem Bristol-Sound etikettiert haben, bedient. Angereichert mit Streichern, elektronischen Drums, zahlreichen Effekten und Verzierungen und vor allem mit Ramanis zarter, weicher Stimme entsteht daraus einmal mehr ein betörendes Gebräu. Strikte Festlegungen sind ihre Sache zum Glück noch immer nicht und so gibt es neben Singleauskopplungen "BNR" und "Balloon" durchaus auch Anklänge bei Gainsbourgs French Pop der 60er und dem Soul der 70er Jahre zu hören. Und mancher Song bekommt gegen Ende sogar eine ungewohnte Härte verordnet, da darf es dann schon mal gehörig krachen und dröhnen. Crumb bleiben also, was sie von Beginn an waren - ein schwer auszurechnendes, spannendes Unterfangen.

12.03.2022 Berlin, Badehaus

14.03.2022 Hamburg, Nochtspeicher

16.03.2022 Köln, Bumann und Sohn

Fritzi Ernst: Unter dem Spannungsbogen [Update]

16.06. Hamburg, Molotow

18.06. Berlin, Badehaus

BOY: Heilende Wirkung

|

| Foto: Johan Sandberg |

"Ich bin so dankbar für diesen Song", sagte die Schweizerin, "weil ich wirklich etwas für mich selbst gelernt habe. Ich begann ihn zu schreiben, nachdem mein Vater gestorben war, als ich dieses seltsame Gefühl hatte, dass in nur einer weiteren Woche ein Jahr vergangen sein würde und ich irgendwie auf magische Weise darüber hinweg sein und mich nicht so traurig oder verloren fühlen müsste. Es ist, als gäbe es diese offizielle Trauerzeit, und danach sollte es einem wieder besser gehen. Also schrieb ich es, während ich dieses Gefühl haben 'durfte', und schickte den Text an Sonja, die sich um die Musik kümmerte. Später entschieden wir, dass das Ende nicht funktioniert, und es vergingen noch ein paar Monate, und dann kam mir die Zeile 'Time doesn't heal / It just goes by'. Es fühlte sich wie eine Erleichterung an! Es gibt so viele abgedroschene Phrasen, die wir nicht wirklich hinterfragen, wie 'Die Zeit heilt alles', aber manche Dinge sind einfach für immer traurig. Ich fand Trost darin, genau das zu erkennen, und gleichzeitig konnte ich immer deutlicher sehen, wie die Zeit vergeht und neues Leben, neue Schönheit und neue Dinge bringt, auf die man sich freuen kann." Was von BOY noch zu erwarten ist, darüber wissen wir sicher auch bald mehr...

Donnerstag, 27. Mai 2021

Gang Of Four vs. Warpaint: Hochachtungsvoll

Mittwoch, 26. Mai 2021

Cold Cave: Schicksalslektionen [Update]

Es bleibt frostig, wir kommen zu einem wahren Meister des Fachs: Wesley Eisold hat ja das Genre Cold Wave mit seiner Formation Cold Cave fast im Alleingang geprägt. Was ja nun auch etwas ungerecht ist, gehört doch wenigstens Amy Lee mit zum festen Personal der Band. Zusammen mit Anthony Anzaldo, Nils Blue und Ryan McMahon hat er jetzt eine neue EP mit dem Titel "Fate In Seven Lessons" angekündigt, die 12" soll am 11. Juni bei Heartworm Press erscheinen und - wen wundert's - sieben neue Stücke enthalten. Eines davon hört auf den Namen "Prayer From Nowhere" und kommt jetzt mit einem hübschen Schwarz-Weiß-Video von Travis Shinn und Jeremy Danger daher, ein weiteres ist mit "Night Light" schon vor einiger Zeit erschienen.

Update: Die dritte Single heißt "Psalm 23" und klingt so...

Sleater-Kinney: Unverdrossen [Update]

Okay, 2019 war ein schlechter Zeitpunkt, um ein neues Album, und sei es auch "nur" das nominell neunte, zu veröffentlichen und zu promoten - es war bekanntlich vor allem das Jahr von Billie Eilish und "When We Fall Asleep, Where Do We Go?", der Hype um deren Debüt hat bekanntlich damals alles gnadenlos aufgefressen. Nun sind Carrie Brownstein und Corin Tucker nicht gerade als Frauen bekannt, die sich von solchen Dingen stressen lassen, blöderweise hatte aber gerade Drummerin und Freundin Janet Weiss die gemeinsame Band Sleater-Kinney verlassen, die Situation war also gleich in mehrerlei Hinsicht ziemlich schwierig. Nun, die beiden haben es erwartungsgemäß dennoch gemeistert, "The Center Won't Hold", so der Titel der Platte, war ein formidabler Wurf, mit dem sie sich nicht verstecken mussten. Und nun? Haben wir 2021, just das Jahr, in welchem auch die Monroe-blondierte Eilish den nächsten Blitzschlag ankündigt - und eben auch Brownstein und Tucker mit Album Nummer zehn zurückkommen. "Path Of Wellness" wird das Werk heißen, das am 11. Juni, also deutlich vor dem der Kalifornierin, via Mom+Pop ins Regal gestellt werden soll. Die erste Single, die heute vernetzt wurde, trägt den Namen "Worry With You" und kommt mit einem Video von Alberta Poon, ebenfalls wohnhaft in Portland.

Update: Die zweite Vorauskopplung nennt sich "High In The Grass" - das Video dazu hat Filmemacherin Kelly Sears aus Los Angeles gedreht.

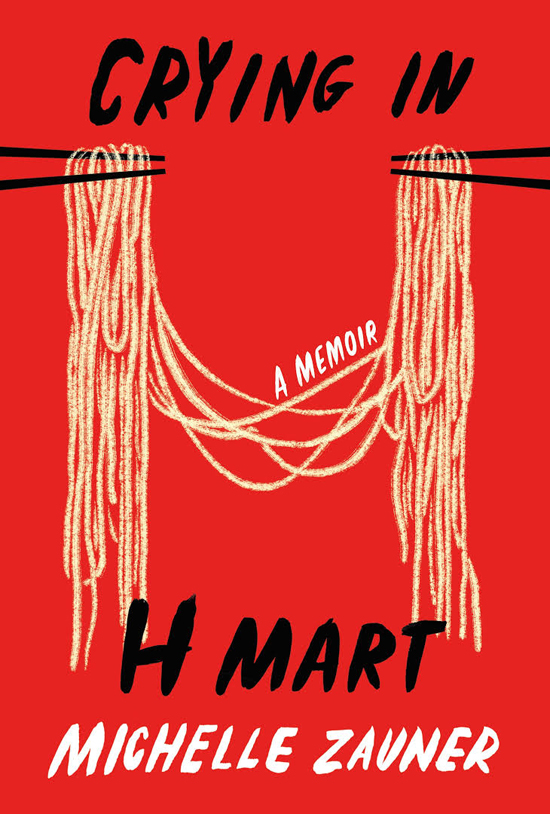

Japanese Breakfast: Freudiger Ausbruch [Update]

Update: Und hier kommt mit "Posing In Bondage" das zweite Video zum Album - die Regie hat Zauner der Einfachheit halber gleich selbst übernommen ... gleiches gilt für den Clip zu Single Nummer drei "Savage Good Boy" (mit dabei Michael Imperioli, den mache/r vielleicht als Christopher Moltisanti von Die Sopranos kennt).

Montag, 24. Mai 2021

Future Islands: Noch lange nicht fertig [Update]

Future Islands

„As Long As You Are“

(4AD)

Sollten wir uns am Ende noch bei ihm entschuldigen? Nun, so weit muss man es wohl nicht treiben. Andererseits: Samuel T. Herring, das wissen wir jetzt, hat ziemlich lange gebraucht, um mit den Reaktionen, die damals auf ihn und seine Band, die Future Islands, einprasselten, zurecht zu kommen. Damals, das heißt 2014 – die Band hatte gerade ihr viertes Album „Singles“ veröffentlicht, der geschmeidige Synthpop schoss schnurgerade durch die Decke und brachte den vier Herren aus dem amerikanischen Baltimore auch eine Einladung des Late-Night-Talkers David Letterman ein. Und was Herring bei diesem an Performance zeigte, ging in einer Geschwindigkeit viral, die ihm mehr als unangenehm war. Und zwar nicht wegen des Songs selbst – er tanzte zu „Seasons (Waiting On You)“ so seltsam wie selbstvergessen und auch das gutturale Gebrüll, das er sich vom Death-Metal geborgt hatte, trug seinen Teil zur allgemeinen Verwunderung bei. Und eben auch zum Spott. Das hinzunehmen, so sagte er kürzlich dem britischen Independent, hat einige Zeit gedauert.

“It’s taken me six years to come to terms with Letterman“, führte er dort aus, “People saw us as this overnight success but I didn’t want to be seen that way. We were ready for that moment.” Gleichzeitig relativiert er aber auch: „I can't dispute the fact that it revolutionised our careers. It did so much for us, I should see that as a positive.” Vielleicht ein Grund dafür, dass sich nicht wenige von dem nachfolgenden Album „The Far Field“ (2017) etwas enttäuscht zeigten – keinerlei Extravaganzen, keine Überraschungen, sondern nurmehr die Fortsetzung des Vorgängers mit gleichen Mitteln. Aber vielleicht war das eben auch einer unbewußten Vorsicht geschuldet, nur nicht wieder zu überdrehen, nur nicht wieder eine ähnliche Reaktion zu provozieren? Naheliegend und verständlich, auch weil die gerade veröffentlichte Platte sich wieder einen Schritt mehr aus der Deckung wagt.

Herring zeigt sich auf „As Long As You Are“ stimmlich variabler, dringlicher, und auch der Sound seiner Band erscheint ein Stück weit wandelbarer und abwechslungsreicher. Soft und eingängig noch immer, aber auch angenehm klar und druckvoll. Und anders als auf „The Far Field“ stechen hier einige Songs heraus, bleiben in Erinnerung. „Born In A War“ beispielsweise, ein Stück über falschverstandene Männlichkeit und über das Unvermögen der harten Kerle, Schmerz und Schwäche zuzulassen: „Life’s more than cash and carry, all your guns, to your grave“, singt Herring dort und weiter: „You’re scared, that when a strong man cries is when a strong man dies. But a strong man cries.“ Nicht nur dieses Lied führt den Frontmann zurück zu den Erlebnissen seiner Kindheit und Jugend, zu einer Erziehung, die sich heute mehr und mehr als überkommen, verlogen, gar gefährlich erweist, weil sie Mitmenschlichkeit hintenanstellt, oberflächliche Tugendhaftigkeit propagiert und Fehler nicht zuläßt.

„You don’t have to run, you don’t have to change“ ist ein Schlüsselsatz zu Herrings Werk und er singt ihn bezeichnenderweise schon in „Alladin“, dem Opener des letzten Albums. Doch auch jetzt ist ihm die Akkzeptanz des eigenen Körpers, der eigenen Unzulänglichkeiten ein wichtiges Anliegen und nicht zufällig sind diese Dinge heute auch bei Männern ein großes Thema. „I Knew You“ und „Plastic Beach“, die von Verletzlichkeit und Selbstzweifeln erzählen, können hier vielleicht Trost spenden und Mut machen. Dass Herring aus diesen Gründen kein Anhänger seines Präsidenten sein kann, ist da nur folgerichtig, seine Kritik geht dann aber, wen wundert’s, in besagtem Interview noch weiter: „The way we still don’t recognise the systematic, institutionalised racism of our country, the genocide of the Native American peoples, the enslavement of African peoples to build this nation, who are left with nothing at the end of it and are still treated like they’re not Americans. How do we speak of an American dream that doesn’t speak for all Americans?” Sieht nicht so aus, als wären die Future Islands schon fertig mit der Welt …

Tour-Update:

01.03. Berlin, Columbiahalle

04.03. München, Tonhalle

17.03. Frankfurt, Batschkapp

21.03. Köln, E-Werk

Jan Delay: Wurzelbehandlung

So die große Revolution war ohnehin nicht zu erwarten – auch dem erfolgsverwöhnten Herrn Eißfeldt ist natürlich klar, dass die ganz neuen, krassen Sachen mittlerweile von denen gemacht werden, die locker als seine Kinder durchgehen könnten. Doch darum ging es wohl auch gar nicht. Wenn er, wie schon damals mit dem ausgesprochen gelungenen Comeback der Beginner „Advanced Chemistry“, an die Glanztaten der letzten Dekade anknüpfen könnte, wären alle dankbar und zufrieden. Und wenig überraschend – der Mann ist bekanntlich nicht nur clever, sondern auch verdammt gut – gelingt ihm genau das, und zwar ziemlich locker und fast ohne jede Peinlichkeit. Gut, über den Titel wollen wir besser nicht reden, da hat er schon genügend Prügel für einstecken müssen (und auch „Alexa“ lassen wir jetzt mal beiseite). Übertreiben müssen wir es in dieser Hinsicht nicht, schließlich hat der Kerl, der ein Copyright auf das lässigste „Oh ja!“ der deutschen Musikhistorie im Patentamt vermerkt hat, momentan am Abstieg seines geliebten Weserklubs schon genügend zu kauen.

Loben wir ihn also mal über den grün(weißen) Klee: Die zwölf Tracks des Albums haben allesamt den richtigen Vibe – die Bässe sind satt, die Beats sitzen auf den Punkt und die Klangpalette, die Jan Delay anbietet, kann durchaus begeistern – viel gut gelaunter Afrobeat, wieder deutlich mehr Dancehall, Reggae, Ska und dafür weniger Disko, er kennt eben seine Wurzeln und feiert sie entsprechend. Textlich bedient der Mann gediegen: Delay macht/e einen ja immer glauben, der ganze Ärger auf der Welt ließe sich einfach dadurch vertreiben, wenn man nur tight und funny genug wäre, wenn man genügend Style habe und die Reime den richtigen Punch. Und weil schon einige Kolleg*innen in seiner Gewichtsklasse von der Fahne gingen und offenkundig das Hirn unterm Aluhut nicht mehr einzuschalten vermochten, ist man dann doch ganz froh über ein paar korrekte Ansagen.

Und so gibt es neben ein paar Party- und Herzschmerzhits mit „Spass“ eine groovende Breitseite an die Ewiggestrigen und ihr ziemlich dumme Idee vom einzig richtigen, leider aber ziemlich traurigen völkischen Leben, an die Nostalgiker, Verklärer und Änderungsverweigerer geht mit „Gestern“ eine ebenso feine, humorige Replik raus. Das wohl beste Stück der Platte ist zugleich das persönlichste – in „Saxophon“ gibt Delay ein paar Einblicke in die eigene Kindheit und Jugend: Künstlerhaushalt im Hamburger Sozimillieu (was sonst?), nicht stinkreich, aber auch nicht derbe unterversorgt, sondern mit der für ihn wichtigsten Vorbildung, der Musik. Keine Effekthascherei oder bemühte Straßenattitüde hier, das kommt so simpel wie sympathisch rüber. Soll heißen: Herz am richtigen Fleck, wir müssen uns also keine Sorgen machen, der Junge bleibt stabil. Oh ja!

Freitag, 21. Mai 2021

Lambchop: Verbindung zweier Wege

Lambchop

„Showtunes“

(Merge Records)

Vielleicht sollte man vorschnelle Käufer dieses Album zu etwas Bedächtigkeit mahnen. Nicht etwa, weil das mittlerweile fünfzehnte Album der Band aus Nashville misslungen wäre – ein schlechtes wird es in diesem Leben von Lambchop ganz sicher nicht mehr geben. Es könnte allerdings sein, dass manche/r etwas irritiert ist, wenn die neuen Stücke auf dem Plattenteller kreisen, denn anders als sonst hat sich Kurt Wagner, kongeniales Mastermind und einzig verbliebenes Gründungsmitglied der Formation, doch mit erstaunlicher Konsequenz vom Liedhaften früherer Werke verabschiedet – man dürfte sich schwertun, „Showtunes“ wie fast alle vorangegangenen Alben zur beschaulichen Untermalung geruhsamer Abendunterhaltung zu nutzen.

Wagner hat, so liest man, die acht Songs, die ursprünglich für die Live-Aufnahme eines Musikfestivals vorgesehen waren (das dann mit der Pandemie ins Wasser fiel), kurzerhand im heimischen Studio mit Hilfe einiger Gäste in Eigenregie komplettiert und eingespielt. Seine Hinwendung zur elektronischen Musik hatte sich im Laufe der letzten Jahre ja schon behutsam angedeutet, bereits „FLOTUS“ und „This (Is What I Wanted To Tell You)“ glänzten mit klug gesetzten Bits und Bleeps, der Vocoder wurde zum Lieblingsspielzeug des Mannes mit dem Basecap und experimentelle Elektroniktüftler wie der Kölner Produzent und Musiker Twit One durften live ihre Maschinen mit den Songs von Wagner füttern (eben dieser tat das bei „Fuku“ aktuell gleich vorab).

Eine eigenwillig zarte, fast improvisierte Aufführung ist die Neue also geworden, viel Freiraum, wenig feste Struktur, die Stücke mäandern zu Piano-, Streicher- und Hornklängen, dazu geloopte Geräusche und kaum mal ein Beat. Wagner wiederum murmelt und raunt gewohnt zurückhaltend mit tiefer (mal verfremdeter, mal unverstellter) Stimme seine Gedanken ins Mikrophon – Philosphisches bei „A Chef’s Kiss“ („Life will be the death of us all“), Rüherndes in besagtem „Fuku“ („If it's the last thing we do together, let's call it love“). Letzteres hatte ja bei Veröffentlichung noch ein Video dazubekommen, in welchem Wagner als grobkörniger Einspieler auf der Leinwand erscheint, während seltsames Laientheater und Stummfilmtableaus für Unterhaltung sorgen.

Wollte er überraschen, dann hat das mit „Showtunes“ prima geklappt. Wir hören eine Musik, welche die Sinnsuche des in die Jahre gekommenen Künstlers auf’s Beste zu spiegeln versteht. Die politischen Querverweise hat sich Wagner für dieses Mal geschenkt, ob aus Müdigkeit oder Altersmilde, sei dahingestellt. Er zeigt sich vielmehr unentschieden, mehrdeutig und sanft, aber durchaus weiterhin offen für beide Wege: Den traditionellen, aus dem er seit nunmehr fünfunddreißig Jahren eine Band wie Lambchop in all ihren unterschiedlichen Phasen geformt hat – und den experimentellen, für neue Klänge aufgeschlossenen, der Neugier und Gestaltungswillen zugleich herausfordert und befriedigt. Wir wollen ihm weiterhin nur zu gern dabei folgen.

Enola Gay: Stellung beziehen

|

| Foto: Ruth Medjber |

Mittwoch, 19. Mai 2021

Bleachers: Betont gut gelaunt

Frauenversteher sollte man ja heute niemanden mehr nennen, für beide Seiten ist das Wort einfach zu plump und einigermaßen abwertend. Auffällig ist dennoch, dass es Musikproduzenten gibt, die mit weiblichem Pop und Rock besonders gut können - in Anbetracht der Menge an wegweisenden Werken haben diese in den letzten Jahren mehr als gut zu tun. Wenn sie noch dazu selbst Musik machen, dann ist wohl kaum noch Platz im Terminkalender. Jack Antonoff ist hier das beste Beispiel. Sein Name fällt in einem Atemzug mit Weltstars wie Taylor Swift, Lorde, Lana Del Rey und St. Vincent, mit denen er zweifellos Meilensteine erarbeitet und aufgenommen hat. Schnell wird vergessen, dass Antonoff unter dem Pseudonym Bleachers auch selbst zwei richtig gute Alben eingespielt hat, am 30. Juli soll nun bei RCA ein weiteres hinzukommen. "Take The Sadness Out Of Saturday", so der Titel, kann man als Losung gar nicht falsch verstehen und auch die aktuelle Single "Stop Making This Hurt" ist Pop mit Message at its best. Ebenfalls auf der Platte werden sich übrigens auch die beiden schon früher vorgestellten Songs "Chinatown" (mit Bruce Springsteen) und "45" befinden.

Squid: Verweigerungshaltung [Update]

Squid

„Bright Green Field“

(Warp Records)

Kann schon sein, dass der Vergleich etwas früh kommt und deshalb arg am Hinken ist. Aber wer hätte bei „Pablo Honey“ gedacht, dass eine Band wie Radiohead mal Alben wie „OK Computer“, „Kid A“ oder „Amnesiac“ veröffentlichen würde? Zur Erinnerung: Squid haben ihre Karriere vor drei Jahren mit einem Song über „Topfpflanzen“ begonnen, eine behagliche Zukunft in der Schublade Post-Punk war soweit beschriftet, alles klar eigentlich. Dass die fünf Jungs aus Brighton nun so ein atemberaubendes Tempo und eben dieses Debüt vorlegen, war sicher nicht absehbar, um so bemerkenswerter der Schritt, um so überwältigender der Eindruck jetzt. Gut, sie sind beileibe nicht die Einzigen, die ihre Bedenken hintenanstellen, ob das, was sie da tun, draußen auch angenommen werden würde, ob die Anhänger der ersten Stunde den Schwenk mitzugehen bereit sind – Bands wie Black Midi und Black Country, New Road können ähnlich ambitionierte Sachen vorweisen. Die einzige Frage, die hier gestellt wurde, hieß offensichtlich: Was geht? Und ihre Antwort heißt: Sehr viel.

Und klar, mit Post-Punk ist das alles nicht mehr zu fassen. Zu Vieles, was einen solch engen Rahmen sprengen würde, spielt hier mit hinein: Allein der Dreiklang aus „Narrator“, „Boy Racers“ und „Paddling“, zusammen schon gut zwanzig Minuten lang, ist so voll mit Bezügen zu Jazz, Kraut- und Indierock, Artpop etc., dass man aus ungläubigem Staunen gar nicht mehr rauskommt. Nach dem funkig-überdrehten Einstieg mit „G.S.K.“ schlüpft Sänger Ollie Judge hier in die Rolle des selbstbestimmten „Erzählers“, der sich wild und ziemlich dominant durch die schrägen Bilder seiner Fantasie schlägt (was im dazugehörigen Clip auf geniale Weise visualisiert wird), den Gegenpart übernimmt Martha Skye Murphy, Trotz, Angstgeschrei, Ausbruch. Weiter mit den „Boy Racers“ in der Fiebertraumwelt, mehrfach unterteilt auch diese Stück – am Ende schieben sich hier dronige Synths, Bläser und verfremdete Stimmfetzen übereinander, experimentell nennt man das wohl, maximal unterhaltsam ist es auf jeden Fall.

Die Parallelen zum Dance-Punk von LCD Soundsystem sind in allen Tracks der Platte mal mehr, mal weniger offensichtlich, treibende Rhythmen, catchy Melodien, die mit Lust gebrochen werden, um wieder eine neue Tür zu öffnen, eine weitere Ebene aufzumachen. Querverweise rule: „Narrator“ nimmt Bezug auf das Stück „Eines langen Tages Reise durch die Nacht“, der „Documentary Filmmaker“ ist laut Band inspiriert vom minimalistischen Stil des Komponisten Steve Reich und „Peel St.“ wiederum zitiert aus einem post-apokalyptischen Werk („Eis“) der britischen Autorin Anna Kavan – Spannungsabfall Fehlanzeige. Wenn Judge bei „Global Groove“ die Zeile wiederholt „I’m so sick and tired of dancing“, dann meint er kaum den Sound und die Clubs seiner Heimatstadt, sondern den ermüdenden Alarmismus medialen Dauerfeuers. „Legs still, but the herd is in motion“ heißt es im achtminütigen „Pamphlets“ und weiter als Mantra „That’s why I don’t go outside.“ Wir sind Getriebene, alle miteinander, so sein Fazit, und die Lösung kann nur die Verweigerung sein. Frühes Meisterwerk, das.

11.10. Köln, Bumann und Sohn

12.10. Hamburg, Molotow

18.10. Berlin, Kantine Berghain

21.10. München, Heppel und Ettlich

23.10. Zürich, Bogen F

Update: Der Teufel steckt hier nicht nur im Detail, sondern gleich im ganzen Video - Squid haben für den Clip zu "Pamphlets" den Illustrationskünstler Raman Djafari engangiert.

Dienstag, 18. Mai 2021

Black Country, New Road: Außer Atem [Update]

Black Country, New Road

„For The First Time“

(Ninja Tune)

Was Hans eine eherne Regel ist, sollte nach einiger Zeit auch für Hänschen gelten, heißt – was Journalist*innen ohnehin schon verinnerlicht haben, dürfen auch Blogger*innen beherzigen. Hier: Der Umgang mit Superlativen sollte ein sehr sorgsamer sein. Denn wer zu früh zu viel jubelt, dem gehen auf der Zielgeraden (also zum Jahresende) die Argumente resp. Attribute aus. Auch und gerade im Musikbusiness. Dabei ist es so unstrittig wie erstaunlich, dass in jeder Saison so viele ungemein gute Songs und Alben veröffentlicht werden – immer dann also, wenn man meint, das vergangene Jahr sei nicht mehr zu toppen, kommt dann doch ein noch besseres daher. Gut möglich aber auch, dass es vielen Kandidat*innen beim Start an der nötigen Schubkraft fehlt, wenn nicht irgendwann wer das Schreien anfängt. Vielleicht hätten sich dann die folgenden Jahre ganz anders ausgenommen – 1991 (Nevermind), 1997 (OK Computer), 2001 (Is This It?), 2009 (XX), 2010 (My Beautiful Dark Twisted Fantasy) oder 2019 (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), um nur ein paar aktuellere Beispiele zu nennen…

Das Geschrei, wenn wir es denn mal so nennen wollen, um diese siebenköpfige Truppe aus London hat natürlich schon längst angehoben, wir stimmen hier also lediglich in die große Lobeshymne ein. Von der, das darf man glauben oder nicht, jedes Wort verdient und wahr ist. Denn Black Country, New Road definieren unter dem Etikett „Jugend musiziert“ das Thema Zusammenspiel im Verbund einmal mehr neu. Sieht oder hört man den Musiker*innen um Sänger Isaac Wood bei der Arbeit zu, dann spürt man förmlich die Ernsthaftigkeit, die Mühe und letztlich die daraus entstehende Strahlkraft ihrer Songs. Ganze sechs Stück sind es auf dem Debütalbum, die meisten davon in Überlänge, „grower“ (wie man so schön sagt) allesamt. Die Band hat grundlegende Geheimnisse des Songwritings trotz ihres doch noch sehr kurzen Bestehens auf beachtliche Weise bereits verinnerlicht. Melodien, Wiederholungen, Spannungen, Reizpunkte, Dramatik, Emotion, all das ist ihnen offensichtlich vertrautes Handwerkszeug.

Und so schaffen sie es, auf einer Vielzahl von Instrumenten eine ebensolche Vielzahl von Stilen miteinander zu verknüpfen, die einen von der ersten bis zur letzten Minuten fesseln. Post-Punk, No-Wave, Gypsie, Klezmer, Brass, Jazz, sie bieten vieles auf und gehen trotzdem nicht fehl. Und wenn ihnen ein Song mal zerfällt, dann ganz bewusst und nur, um sich gleich darauf (wie beim knapp zehnminütigen „Sunglasses“) Kräfte zu sammeln, neu Anlauf zu nehmen und das Finale umso furioser zu gestalten. Schon der instrumentale Anfang ein flirrendes, perkussives Intro mit hohem Tempo, bei „Athens, France“ erstmals Woods eigenartig zitternde Stimme, kein Gesang, eher Monologe. Energischer dann für „Science Fair“, mehrere Tempiwechsel, nach jedem Wiederbeginn drängender, schräge Gitarreneinschübe, ebenso wilde Saxophonparts. Alles außer Atem.

Als sie kürzlich im Fernsehen zu bewundern waren, sah man auch die Konzentration, mit welcher sie zu Werke gehen. Und den Spaß, den es ihnen bereitet, wenn alles wie gewünscht ineinandergreift und gelingt. Man fühlt sich an die frühen Arcade Fire erinnert, als sie noch mit „Funeral“ durch die kleinen Clubs tourten. Und Richard Parry einen Motoradhelm trug, auf dem sich die restliche Band auf’s feinste austoben resp. -trommeln durfte. Nur dass es eben bei Black Country, New Road eine Spur ernster zur Sache geht. Schließlich dreht es sich in den Songs ja um nicht weniger als das Leben, und das besteht in diesem Alter nun mal aus Ängsten, Sehnsüchten, aus Nervosität, aus Peinlichkeiten, Lust, Liebe, Schmerz und unendlicher Einsamkeit. Coming of age klänge an dieser Stelle viel zu formell, als dass es den Wirrnissen dieser Zeit gerecht werden könnte. Jetzt also erst mal diese phänomenale Platte, dieser Geniestreich. Man wird sehen, was weiter daraus wird.

23.10. Köln, Bumann und Sohn

06.11. Zürich, Bogen F

09.11. Berlin, Lido

11.11. Leipzig, UT Connewitz

12.11. Hamburg, Hafenklang

Update: Man möchte es nicht glauben (okay, man hat es ehrlicherweise doch gewusst), aber selbst in der akustischen Variante sind Black Country, New Road - hier mit ihrem "Track X" - der Hammer.

Snapped Ankles: Zurück im Wald [Update]

Update: Und hier ist der nächste Killertrack "The Evidence", glücklicherweise mit Erklärung - der Song zeigt laut Band die “opportunities which might arise when a Nigerian prince emails out of the blue”.

Montag, 17. Mai 2021

Sons Of Kemet: Den Groove der Geschichte spüren

Sonntag, 16. Mai 2021

The Goon Sax: Folgeerscheinung

Blvck Hippie: Feiner Pop für traurige Jungs

FACS: Über Umwege

Freitag, 14. Mai 2021

Attwenger: Weit, aber nicht weiter

Attwenger

„Drum“

(Trikont)

Wäre es nicht so platt, man wollte für diese Platte, diese Band und dieses Label fast den Slogan eines edlen Versandhauses beleihen, der da heißt „Es gibt sie noch, die guten Dinge“. Denn alle drei sind beileibe keine Selbstverständlichkeit und bieten in gewisser Weise das, was man als älterer Mensch (sprich: Boomer) einen verlässlichen Rückhalt nennt. Trikont, um damit anzufangen, hat bekanntlich vor drei Jahren seinen charismatischen Mitbegründer Achim Bergmann verloren - dass sie unter der rührigen Führung von Eva Mair-Holmes weiterbestehen, ist ein kleines, immerwährendes Wunder. Attwenger aus dem oberösterreichischen Linz wiederum sind zwar lange nicht die ältesten (es gibt sie seit Anfang der Neunziger), wohl aber mit die bekanntesten und zugleich beliebtesten Labelmates, sie hatten ihre letzte Studioplatte „Spot“ vor ganzen sechs Jahren vorgelegt. Und klingen dennoch auf der neuen, als wären sie nie weggewesen.

Drum also. Hochdeutsch für „darum“ oder eben einen „schweren Gegenstand“, der attwenger'sche Doppelwortsinn. Ganz nebenbei und nun wirklich nicht das, was man (wegen der handelnden Personen) gemeinhin als Funfact bezeichnet: Ein westfälisches Wurstunternehmen warb in frühen Zeiten mal mit dem einigermaßen durchgeknallten Münchner Giergastronomen Alfons Schuhbeck für seine Erzeugnisse und auf die Frage, ob denn diese zu den sonst bevorzugten Edelschmankerln passen würden, witzelte der Koch schmalsilbig zurück: „Ja, eben, drum!“ Bekommt man nicht aus dem Kopf, hat aber mit Attwenger nur sehr bedingt zu tun. Es ist (zumindest hier und heute) auch völlig unerheblich, ob Markus Binder und Hans-Peter Falkner nun Fleischprodukte zu sich nehmen, solange sie nur auf so vortreffliche Art und Weise an ihre Glanztaten früherer Jahre anzuknüpfen verstehen.

Denn eben das ist „Drum“ – eine verteufelt gute Fortsetzung ihres ohnehin schon formidablen Liederkanons, herrlich lakonisch, bitterböse, auch mal zärtlich und tanzbar sowieso und alle Zeit. Nimmt man nur mal das mutmaßliche Herzstück des Albums „leider“, aufgenommen in angestaubtem Grammophon-Sound, politisch aber messerscharf on the top, eine treffendere Analyse der Verhältnisse ihres Heimatlandes lässt sich derzeit kaum finden. „Proleten und Proletinnen jeglichen Geschlechts, früher hobt’s die Linken g’wählt, heute wählt’s ihr rechts, früher internationale Solidarität, und jetzt wird nur mehr bled gred von der Identität“, heißt es dort und weiter: „Die Leit san weid, aber leider ned weider“, man schließt analytisch: „A paar san folsch abbogn, die Mehrheit is ihnen nach, die Mehrheit, die Mehrheit, die nervt mi wieder sehr heit“.

Aufgeschrieben ist das natürlich nur die halbe Wahrheit und der halbe Genuss, hören muss man das, auch wenn sich nicht alle Laut- und Wortmalerei gleich von Anfang an jedem und jeder erschließt. Dafür aber hat es ja noch die Musik, und die hat einen noch immer gekriegt. Mittlerweile haben Binder und Falkner ihr Klangkonzept ja auf das Wunderbarste austarriert, gibt es trockene LoFi-Beats aus der Maschine („gelaber“, vagismi“) neben dem gewohnt liebenswerten Polkatrash in Handarbeit („olle de i kenn“), schnelle Reime auf wildeste Quetschenakkorde und Punkgitarren („völlig wurscht“, „i mog“) und selbst die gute alte Maultrommel kommt in "kredit" wieder zu Ehren. Ganz zum Schluß als Hidden Track der Trost für alle, die schweren Herzens und mit Sorgen beladen sind: „Scheiß di ned o my friend, scheiß di ned o, alles wird guad am end, my friend, scheiß di ned o…“ Mehr braucht’s nicht.

Donnerstag, 13. Mai 2021

Oceanator: Der Sound dieser Tage

Mittwoch, 12. Mai 2021

Viagra Boys: Faust auf's Auge [Update]

Viagra Boys

„Welfare Jazz“

(YEAR0001)

Wenn man sich Sebastian Murphy, den Sänger der schwedischen Viagra Boys so anschaut – gern auf seinem Egotrip durch die Fußgängerzone zur Single „Ain’t Nice“ – dann kommen machem vielleicht die Zeilen von Martin Gore in den Sinn, der 1984 in anderem Zusammenhang textete: „…I think that God's got a sick sense of humor, and when I die, I expect to find Him laughing“. Ja, Gott muss sich wirklich königlich amüsieren, sieht er die Menschen in ihrer Armseeligkeit durch die Gegend stolpern, Dingen hinterherjagen, seien sie ehrbar oder nutzlos. Zwar hat Murphy, glaubt man dem Waschzettel seiner Plattenfirma, die Songs auf dem zweiten Album seiner Band unter Zuhilfenahme durchaus gefährlicher Substanzen und in denkbar schlechter Stimmung, weil nach überstandener Trennung, geschrieben, noch dazu mit der nötigen Einsicht und dem Willen zur Besserung. Dennoch wirkt er so, als ob ihm eine Welt aus Kontrollfreaks, spießbürgerlichen Gutmenschen, lächerlichen Businesspunks und ähnlich traurigen Gestalten mächtig auf den Sack ginge und er gar nicht daran denkt, seine Instinkte, seine Launen und seine Wut zu zügeln. Kurz: Der da oben sollte zumindest an dieser Kreatur einigen Spaß haben.

Und es heißt ja auch nicht, dass Murphy alles egal wäre. Er, der von unten kommt und das Unten kennt ("Creatures"), mag weder das bornierte Gehabe und Aufgesetztheit der Eliten noch die gutbürgerliche Mittelmäßigkeit und es gelingt ihm immer wieder auf’s Neue, das trefflich zu persiflieren. Schon in den Clips zum Debüt „Street Worms“ (2019) und der nachfolgenden EP „Common Sense“ war reichlich Schärfe und Boshaftigkeit drinnen, etwa beim lakonischen Spott von „Sports“, dem bitteren Lebensvergleich in „Just Like You“ oder dem hohlen Getue im Clip zu „Sentinel Island“. Schlaksig, zugekritzelt und genervt grölt er sich durch die Szenerie und man nimmt ihm den Frust wirklich in jeder einzelnen Minute ab. Auch im wunderbar grellbunten Filmchen zur aktuellen Single „Creatures“ treibt er diese wieder auf die Spitze, wenn er halb sediert zwischen livrierten Gecken hindurchtaumelt, auf fliegende Hunde anlegt oder einfach nur besinnungslos in die Gegend starrt oder fällt.

Doch auch wenn das alles ziemlich missmutig klingt, so ist die Platte in musikalischer Hinsicht ein echter Knaller. Kein Jazz natürlich, hier belieben die Schweden zu scherzen. Aber durchaus weit entfernt von stumpfen Durchgebretter mancher Kollegen - vielmehr bauen sie das Post- am Punk kräftig aus. Saxophonparts an vielen Stellen und damit in guter Tradition der Gang Of Four oder anderer Referenzen, bei „I Feel Alive“ kommt sogar eine Querflöte zum Einsatz und die hätte man von den Viagra Boys nun wirklich nicht erwartet. Ansonsten groovt sich das knappe Dutzend zu sattem Bass, schrägen Synths und besagtem Blech angenehm grobkörnig in den Gehörgang. Als feine Überraschung gibt es am Ende noch ein überaus gelungenes Cover des alten John-Prine-Heulers „In Spite Of Ourselves“, dargebracht als Duett zusammen mit der fabelhaften Amy Taylor der australischen Truppe Amyl And The Sniffers. Passt wie die Faust auf’s Auge – so wie die ganze Platte.

Update:

05.05.2022 Hamburg, Uebel und Gefährlich

04.05.2022 Köln, Die Kantine

18.05.2022 München, Technikum

19.05.2022 Berlin, Festsaal Kreuzberg

20.05.2022 Leipzig, Conne Island

Wolf Alice: Die guten Nachrichten [Update]

Update: Nach "Smile" geht nun mit "No Hard Feelings" die dritte Vorabsingle ins Rennen.